據報道,得益于倫敦帝國理工學院(Imperial College London)制造的材料,更便宜、更容易制造的新型太陽能電池設備可能很快就會進入市場。

眾所周知,傳統的太陽能電池是由硅制成的,硅具有高效率和穩定性,但生產成本非常高,而且只能在剛性的面板上制造。

鈣鈦礦太陽能電池提供了一個令人感興趣的替代方案。它們可以從油墨中打印出來,使其具有成本低、薄、重量輕且靈活等優勢。然而,它們在轉換效率方面落后于硅太陽能電池,更關鍵的是穩定性,在正常環境下也會出現故障。

據悉,一種被稱為二茂鐵的新型含金屬材料或許能夠幫助解決這些問題。香港城市大學(CityU)的研究人員將倫敦帝國理工學院制造的二茂鐵添加到鈣鈦礦太陽能電池中,極大地提高了它們的效率和穩定性。這項研究結果已于近期發表在了《科學》雜志上。

該論文合著者之一、來自帝國理工化學系的Nicholas Long教授說,“硅電池效率高,但價格昂貴,我們迫切需要新的太陽能設備來加速向可再生能源的過渡。穩定而高效的鈣鈦礦電池最終可以讓太陽能應用到更多的領域,從為發展中國家供電到為新一代可穿戴設備充電。”

“我們與香港同事的合作是非常偶然的,在我做了一個關于新的二茂鐵化合物的演講后,遇到了城大的朱宗龍博士,他讓我送一些樣品過去。在幾個月內,城大的團隊告訴我們結果是令人興奮的,并要求我們發送更多的樣品,開始了一項研究計劃,其結果是更有效和更穩定的鈣鈦礦裝置。”

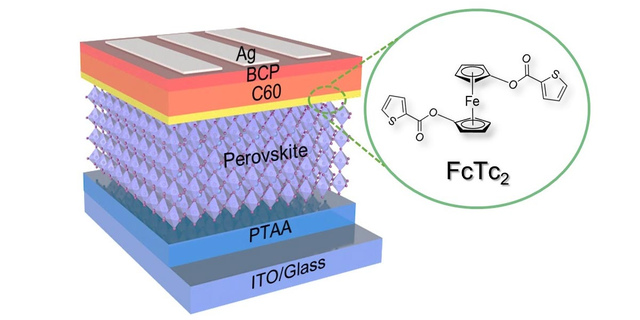

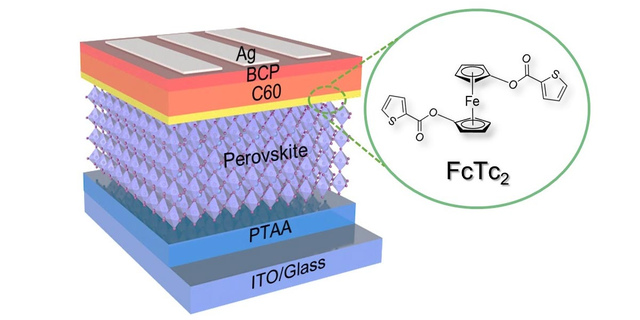

研究人員解釋稱,鈣鈦礦形成了太陽能電池設備的“光收集”層。然而,與硅基太陽能電池相比,這些設備在將太陽能轉化為電能方面的效率較低,主要是因為電子的“流動性”較差,它們不太能夠從收集層移動到電能轉換層。

二茂鐵化合物的中心是鐵,周圍是碳環。1952年,帝國理工學院的諾貝爾獎得主Geoffrey Wilkinson教授首次發現了二茂鐵的獨特結構,直到今天,世界各地仍在對二茂鐵的獨特性質進行研究。

據了解,它們的結構賦予它們的一個特性是出色的電子豐度,在這種情況下,電子可以更容易地從鈣鈦礦層移動到后續層,提高將太陽能轉換為電能的效率。由城大團隊及商業實驗室進行的測試顯示,鈣鈦礦器件在加入二茂鐵層后,效率可達25%,接近傳統硅電池的效率。

但這并不是二茂鐵基材料解決的唯一問題。帝國理工學院的團隊一直在實驗將不同的化學基團附著在二茂鐵的碳環上,在向香港團隊發送了由博士生Stephanie Sheppard制作的幾個版本后,合作者發現了一個版本,該版本大大改善了鈣鈦礦層與設備其他部分的附著力。

不過,這也并非二茂鐵基材料解決的唯一問題。帝國理工學院的團隊一直在實驗將不同的化學基團附著在二茂鐵的碳環上,在向香港團隊發送了由博士生Stephanie Sheppard制作的幾個版本后,合作者發現了一個版本,該版本大大改善了鈣鈦礦層與設備其他部分的附著力。

這種增加的附著力提高了設備的穩定性,這意味著它們在以最大功率連續工作1500小時后,仍能保持其初始效率的98%以上。由于添加了二茂鐵層而獲得的效率和穩定性使這些鈣鈦礦裝置接近于目前傳統硅電池的國際標準。

該團隊已經為他們的設計申請了專利,并希望獲得許可,最終將他們的鈣鈦礦設備推向市場。與此同時,他們正在試驗不同的二茂鐵設計,以進一步提高器件的性能和穩定性。

艾邦建有“光伏產業交流群”,群友有光伏組件,背板,膠膜,接線盒、接插件、逆變器等零部件以及EVA、POE、PVDF、PPO等材料的上下游企業。歡迎掃碼加入探討。

原文始發于微信公眾號(光伏產業通):鈣鈦礦光伏電池出線有望?新材料使其效率達到25%媲美硅料