不太明白為什么雪球的人一直看不上組件,我倒覺得組件是一個非常有壁壘的環節,其壁壘不是體現在技術上,而是渠道、品牌、管理、供應鏈上。

就打個比方,礦泉水技術有壁壘嗎,為什么農夫山泉幾千億市值?還有就是充電寶和充電線這個你去找任何一個華強北的小作坊都能做出來,那為什么安克創新能把這個生意做到全球并且做成一個幾百億市值的公司。

今天想分享一下我的思考過程以及一些比較好玩的數據和材料來論證我為什么得出這些結論以及未來應該怎么看組件:

1、從數據上來看,和大多數人想得不一樣,組件是光伏環節里面為數不多的CR5在集中的行業,2021年CR5有76%。

而一些更有“技術壁壘”的環節比如硅片,競爭格局在越來越分散。下面我會解釋為什么?

2、理解組件必須要知道在大部分情況下,組件更接近于一個to C的生意,渠道、口碑、品牌、供應鏈更關鍵,而不是集中電站那種招投標的to G的場景。

并且大部分龍頭組件廠商其實大本營在海外,比如天合光能、晶澳科技、晶科能源海外收入占比都在70%以上。

國內剩下那30%收入里面大部分又是分布式光伏也就是戶用和工商側的場景,所以通威真正能影響到的也就是集中式光伏,這里面本身在龍頭的收入占比也不大。

3、就算在集中式光伏這個場景,如果大家仔細查以前的招標數據,基本上二線的組件廠商在和一線競爭的時候都會低5分-1毛錢競標。

所以對于通威這種剛入行的來講這是一種正常的戰術行為,上升不到戰略高度。不過因為這次是通威,所以資本市場放大了這種情緒。

那么通威有沒有可能在有足夠的資金優勢下短時間內把渠道、品牌、供應鏈都建好然后進攻傳統龍頭呢?或者說,通威以后的戰略中心究竟是不是組件?

我的結論是還是很難,或者說這甚至都不是人家通威自己的戰略。我們挨個分拆一下就知道了。

渠道方面:我們以天合光能為例子,看看需要花了多少時間和精力才能建成目前的渠道優勢。

首先是時間方面天合光能花了20年才在97個國家建立起渠道網絡,從經銷商和安裝商數量看,歐洲(分銷商 138,安裝商761)、印度(分銷商 21,安裝商 152)、澳大利亞(分銷商 32,安裝商 569)。

這里面做過生意的人都知道,出海去一個國家哪有這么容易。

不要說去一個國家,你就是一個四川的公司去到隔壁湖北去生意估計都人生地不熟。需要搞清楚當地的政策法規、和當地的“地頭蛇”搞好關系,渠道商信任關系的建立也是多少噸吃肉喝酒以及利益綁定。

單獨提一下美國,龍頭晶科能源和天合光能都在美國吃過官司吃過虧,在這種國家做生意你甚至需要配備一個法務團隊,走一遍人家的流程才知道坑在哪里。

BTW,我反正是從來沒見過一個依賴于線下渠道的生意能夠短時間被競爭對手砸錢超越,除非以后光伏可以互聯網+了。

品牌方面;因為組件使用周期長25-30 年,所以往往需要很多線下的質保和售后團隊,這其實會使得客戶更信任品牌。

另外本身品牌具有“可融資性”的組件品牌能夠幫助項目開發商獲取銀行融資,而產品各方面性能表現是評估可融資性的重要依據。

2021 年的評估結果,晶澳、隆基、天合、阿特斯、晶科的可融資性評級位居前列。

說了這么多,記住一點就行了,哪有to C的公司品牌不重要的,經銷商是不太愿意接一個新品牌的,一是不好貸款,二是用戶不接受。

供應鏈方面:組件制造確實沒啥壁壘,但是難就難在這個比硅料、電池、硅片等環節需要的輔材和供應鏈的支持要大多了,做好一塊組件需要膠膜、背板、玻璃等各種輔材。

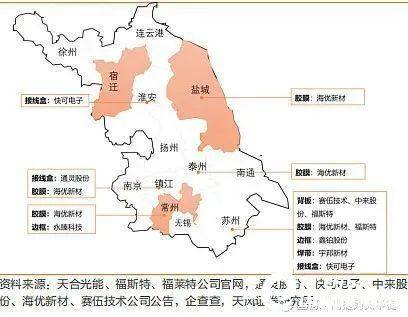

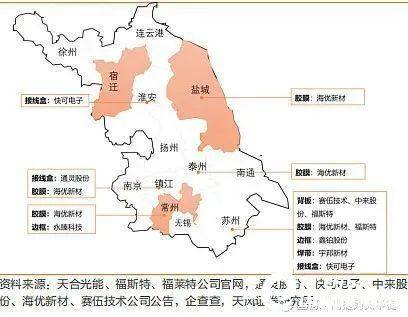

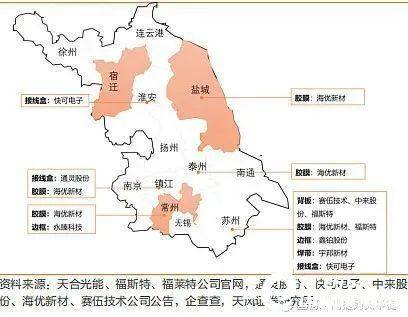

還是以天合光能為例子,生產基地與輔材企業形成產業集群,可有效降低運輸成本,并有利于形成長期穩定的戰略合作關系。

生產基地周圍有多個膠膜(海優新材、福斯特)、背板(賽伍技術、中來股份等)、邊框(永臻科技、鑫鉑股份)、焊帶(宇邦新材)及接線盒(通靈股份、快可電子)輔材企業。

看到這里大家應該有感覺了,上面說的三個,哪一個都不可能在1-2年內搭建好的,甚至沒必要去搭建,畢竟硅料和電池已經夠賺錢了。這畢竟是我的猜測,那么通威自己有這些跡象呢?很明顯,也沒有。

說一組核心數據,隆基股份、天合光能、晶科能源等組件廠商因為要做上面這些事情,所以肯定得花錢嘛,比如在海外或者國內搭團隊、打廣告、銀行貸款、請經銷商吃飯等等。

體現在財務報表上就是銷售費用很高,下面這個圖很直觀:

這個圖很直觀,基本上銷售費用要比純粹做硅片、電池的高2-3個點。

根據通威股份已經公布的2022年半年報來看,銷售費用4.9億,去年是4億,只比去年多了9000萬。怎么看都不像是要大舉進攻組件的感覺。

通威戰略中心應該還是在硅料以及電池片上,光這兩個的資本開支已經非常大了并且也已經足夠掙錢了。

原文始發于微信公眾號(光伏產業通):從通威說說組件的壁壘:渠道、品牌也是光伏廠商的競爭力