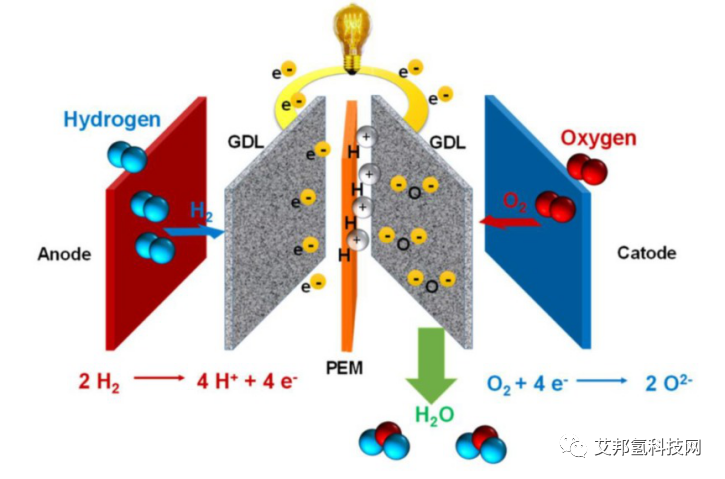

質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)可以說是電解水的“逆”裝置。電解水是利用外加電源使水發(fā)生電解,從而產(chǎn)生氫和氧;而燃料電池則是氫和氧發(fā)生電化學(xué)反應(yīng)產(chǎn)生水,同時(shí)生成電的過程。PEMFC有氫電極和氧電極兩極,質(zhì)子交換膜在其中作為電解質(zhì)。

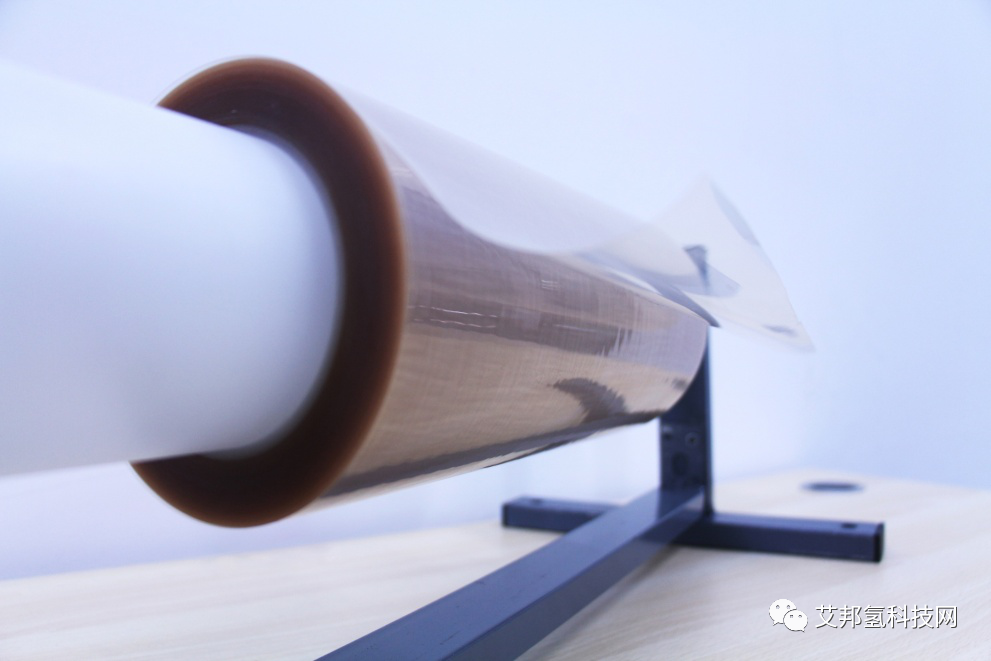

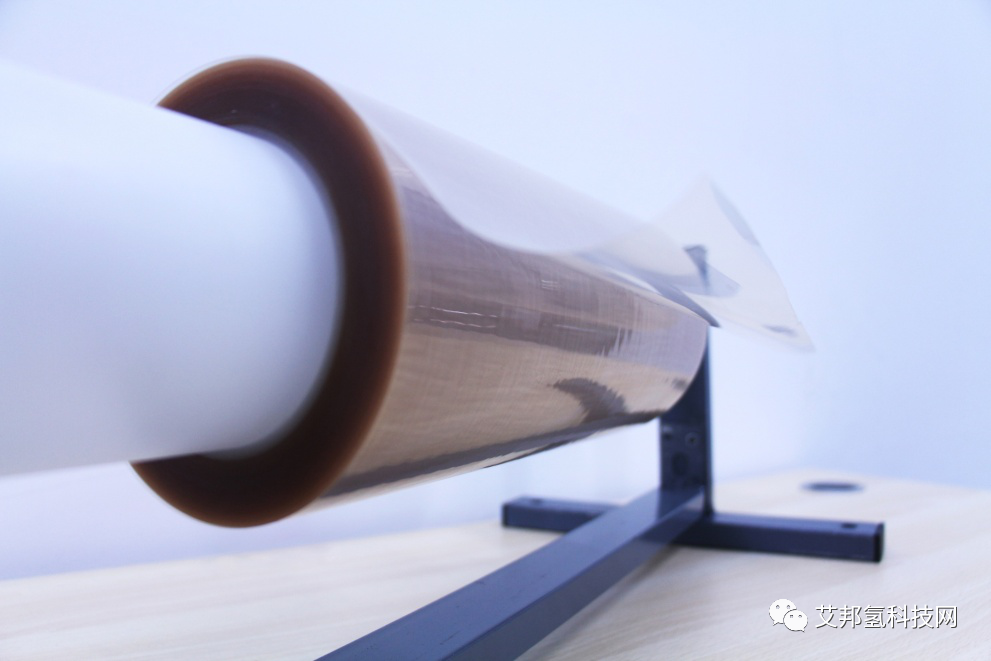

質(zhì)子交換膜?來源:通用氫能

所以質(zhì)子交換膜(PEM)是質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)的核心基礎(chǔ)材料之一,其性能的優(yōu)劣決定著電池的性能和使用壽命,為實(shí)現(xiàn)氫燃料電池的高效、穩(wěn)定工作,要求質(zhì)子交換膜具有高質(zhì)子電導(dǎo)率、良好的熱穩(wěn)定性和化學(xué)穩(wěn)定性、高機(jī)械強(qiáng)度和耐久性。質(zhì)子交換膜的制膜工藝直接影響膜的性能,目前制膜工藝主要有兩種:熔融成膜法和溶液成膜法。

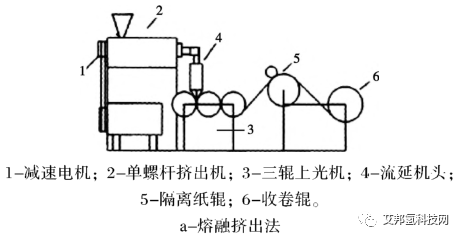

一、熔融成膜法

熔融成膜法也叫熔融擠出法,是最早用于制備PFSA質(zhì)子交換膜的方法。制備過程是將樹脂熔融后通過擠出流延或壓延成膜,經(jīng)過轉(zhuǎn)型處理后得到最終產(chǎn)品。熔融擠出法由杜邦公司率先完成商業(yè)化生產(chǎn),索爾維的Aquivion系列產(chǎn)品也采用類似工藝,使用的原材料為短側(cè)鏈全氟磺酸(PFSA)。這種方法制備的薄膜厚度均勻、性能較好、生產(chǎn)效率高,適合用于批量化生產(chǎn)厚膜,且生產(chǎn)過程中無需使用溶劑,環(huán)境友好。缺點(diǎn)在于,一方面由于工藝特點(diǎn),熔融擠出法無法用于生產(chǎn)薄膜,無法有效解決 PFSA質(zhì)子膜成本的問題,另一方面,經(jīng)過擠出成型制成的膜還需進(jìn)行水解轉(zhuǎn)型才能得到最終產(chǎn)品,在這一過程中較難保持膜的平整。鑒于上述問題無法從根本上得以解決,熔融法在質(zhì)子交換膜領(lǐng)域的研究和應(yīng)用呈現(xiàn)下降趨勢。

圖源:東岳氫能

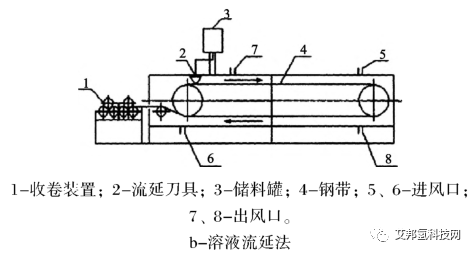

二、溶液成膜法

溶液成膜法是目前科研和商業(yè)化產(chǎn)品采用的主流方法。其大致制備過為:將聚合物和改性劑等溶解在溶劑中后進(jìn)行澆鑄或流延,最后經(jīng)過干燥脫除溶劑后成膜。溶液成膜法適用于絕大多數(shù)樹脂體系,易實(shí)現(xiàn)雜化改性和微觀結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),還可用于制備超薄膜,因此備受關(guān)注。溶液成膜法根據(jù)后段工藝的差別可以進(jìn)一步細(xì)分為溶液澆鑄法、溶液流延法和溶膠-凝膠法。1. 溶液澆鑄法

溶液澆鑄法是直接將聚合物溶液澆鑄在平整模具中,在一定的溫度下使溶劑揮發(fā)后成膜。這種方法簡單易行,主要用于實(shí)驗(yàn)室基礎(chǔ)研究和商業(yè)化前期配方及工藝優(yōu)化。2. 溶液流延法

溶液流延法是溶液澆鑄法的延伸,可用于大批量連續(xù)化生產(chǎn),因此目前商業(yè)化產(chǎn)品(主要是PFSA質(zhì)子交換膜)多采用溶液流延法。溶液流延法可通過卷對卷工藝實(shí)現(xiàn)連續(xù)化生產(chǎn),主要包括樹脂溶解轉(zhuǎn)型、溶液流延、干燥成膜等多道工序,相比于熔融擠出法,其工序更長、流程較為復(fù)雜、溶劑需要進(jìn)行回收處理,但優(yōu)勢在于產(chǎn)品性能更佳且膜厚更薄。主要生產(chǎn)公司有:美國戈?duì)朑ore-select系列膜、杜邦第二/三代Nafion膜、旭化成Acflex膜、旭硝子Flemion膜、東岳集團(tuán)等。3. 溶膠-凝膠法

溶膠-凝膠法通常用于制備有機(jī)-無機(jī)復(fù)合膜,利用溶膠-凝膠過程來實(shí)現(xiàn)無機(jī)填料在聚合物基體中的均勻分散。簡要制備過程如下:將預(yù)先制備好的聚合物均質(zhì)膜溶脹后浸泡在溶解有醇鹽(Si、Ti、Zr等)的小分子溶劑中,通過溶膠-凝膠過程將無機(jī)氧化物原位摻雜到膜中得到復(fù)合膜。通過這種方式制成的有機(jī)-無機(jī)復(fù)合膜性能一般優(yōu)于直接溶液共混成膜,用這種薄膜制成的氫燃料電池在130°高溫下仍能保持穩(wěn)定工作,但無法實(shí)現(xiàn)薄膜的大批量連續(xù)化生產(chǎn)。參考資料:《氫燃料電池質(zhì)子交換膜研究現(xiàn)狀及展望》俞博文原文始發(fā)于微信公眾號(艾邦氫科技網(wǎng)):質(zhì)子交換膜(PEM)生產(chǎn)工藝