“光生伏特”效應是光伏發電的原理,它的發現使人類利用太陽能發電成為可 能。1839年法國貝克勒爾做物理實驗時,發現了“光生伏特效應”。1954年,貝爾 實驗室研制成功第一個實用價值的硅太陽能電池,紐約時報把這一突破性的成果 稱為“無限陽光為人類文明服務的一個新時代的開始”。

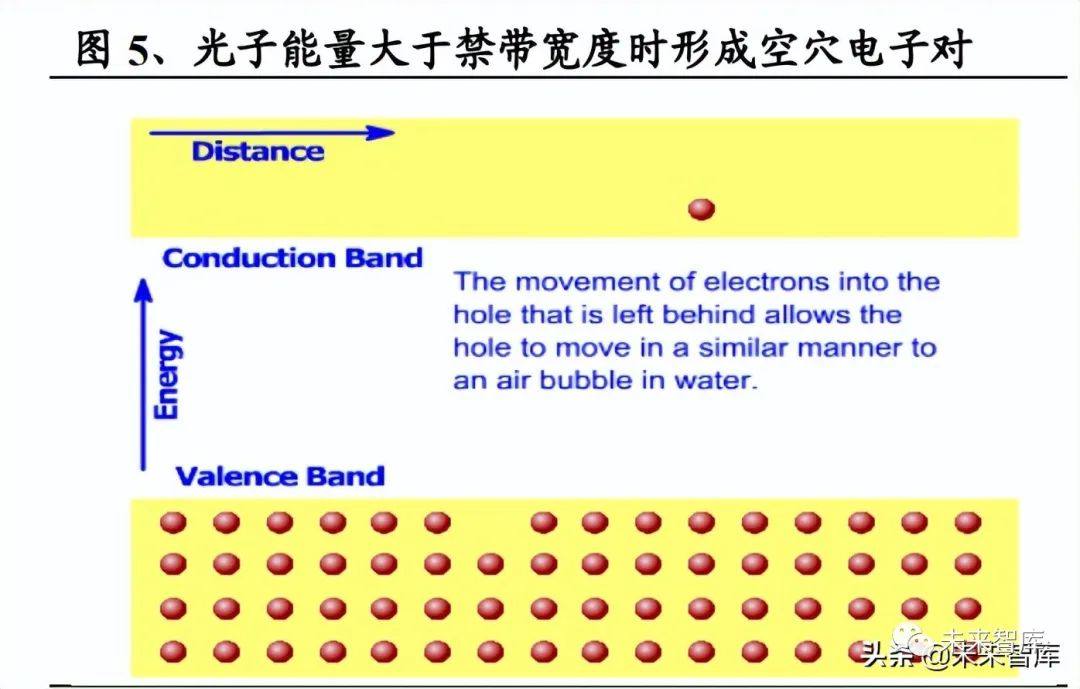

“光生伏特”效應指的是半導體在受到光照的條件下,光子能量激發價帶內的 束縛電子穿過禁帶到達導帶成為自由電子,并在價帶中留下空穴,形成為空穴電子對,從而改變了材料的載流子濃度。

在有外電路接入的情況下,電子和空穴 少數載流子在擴散作用和 PN 結內建電場的共同的作用下按照特定的方向移動, 從而產生電流。

半導體材料的選擇是決定光伏電池效率的主要因素。半導體電池材料的禁 帶寬度決定了其短路電流和開路電壓,其中短路電流隨著禁帶寬度的減小而增加, 開路電壓隨著禁帶寬度的減小而降低,因此適用于光伏發電材料的禁帶寬度應當 有一個合適的范圍,當電池材料的禁帶寬度在 1.1-1.6eV 時,其理論光電轉換效 率能夠達到 29.43%。

半導體材料的選擇是決定光伏電池效率的主要因素。半導體電池材料的禁 帶寬度決定了其短路電流和開路電壓,其中短路電流隨著禁帶寬度的減小而增加, 開路電壓隨著禁帶寬度的減小而降低,因此適用于光伏發電材料的禁帶寬度應當 有一個合適的范圍,當電池材料的禁帶寬度在 1.1-1.6eV 時,其理論光電轉換效 率能夠達到 29.43%。

目前可用做光伏電池的材料主要是元素周期表中 III-V 主族材料,包括硅材料、砷化鎵、銅銦鎵硒,碲化鎘以及近年來發展比較快的有機化合物電池等。綜合各種材料的電學性能,安全性,資源豐富性,無毒無害性等各 種因素,硅材料成為目前光伏行業中普遍使用的電池材料。

光學損失和電學損失是影響光伏電池效率的兩大重要因素。盡管硅材料的 理論電池效率能夠達到 29.43%,但是目前在實驗室中硅電池的最高轉化效率為 26.3%,主要是受光學損失和電學損失的影響。

光學損失產生的主要原因是材料表面的反射損失。包括組件玻璃的反射, 電池前表面和背表面的反射,電池柵線的遮擋等等。目前減少光學損失的主要方 法包括:

(1)使用超白高透的壓延光伏玻璃。

(2)通過減反膜降低反射率,例 如玻璃減反膜,電池表面的氮化硅減反膜。

(3)利用化學藥品對硅片表面進行 腐蝕,形成絨面,增加陷光作用。

電學損失產生的主要原因是半導體材料體內及表面的復合。光子激發的空 穴電子對只有在 PN 附近才會對光電轉換作出貢獻,在距離 PN 結太遠處產生的 載流子,很有可能在移動到器件的電極之前就發生復合。

半導體中復合率越低, 開路電壓 Voc 越高,光電轉換效率就越高。隨著硅片質量的不斷提高,低成本薄 片化的進程使得晶硅電池表面復合損失成為制約電池效率上限提升的關鍵因素。

產生復合的主要原因首先跟材料本身的內部缺陷以及雜質等相關,例如單晶硅少 子壽命要優于多晶硅,N 型要優于 P 型;其次是由于高濃度的擴散在電池前表面 引入大量的復合中心,通過改變光伏電池的結構,退火氫鈍化以及引入鈍化膜, 隧穿膜等方式,可以有效延長半導體內光生載流子壽命,減少復合,從而提高光 電轉化效率,因此使用 N 型硅片,改變電池結構(TOPcon, HJT)是降低電學損失的有效方式。

來源:興業證券,王帥、余靜文

END

原文始發于微信公眾號(光伏產業通):從光伏發電原理看新技術電池突破點