近日,上海交通大學(xué)密西根學(xué)院助理教授趙栗課題組在國際材料學(xué)科頂級期刊Nano Energy(影響因子為19.069)發(fā)表題為Enhanced Spontaneous Self-Charging through Scalable Template-Free Surface Engineering at Building Block Fiber Scale for Wearable Electronics(《通過可擴展的無模板表面工程提升可穿戴電子器件的自發(fā)自充電性能》)的研究論文。趙栗在為論文的通訊作者,密院本科生沈豐義和能量轉(zhuǎn)換與光電子實驗室研究生繆思佳為論文共同第一作者。

?

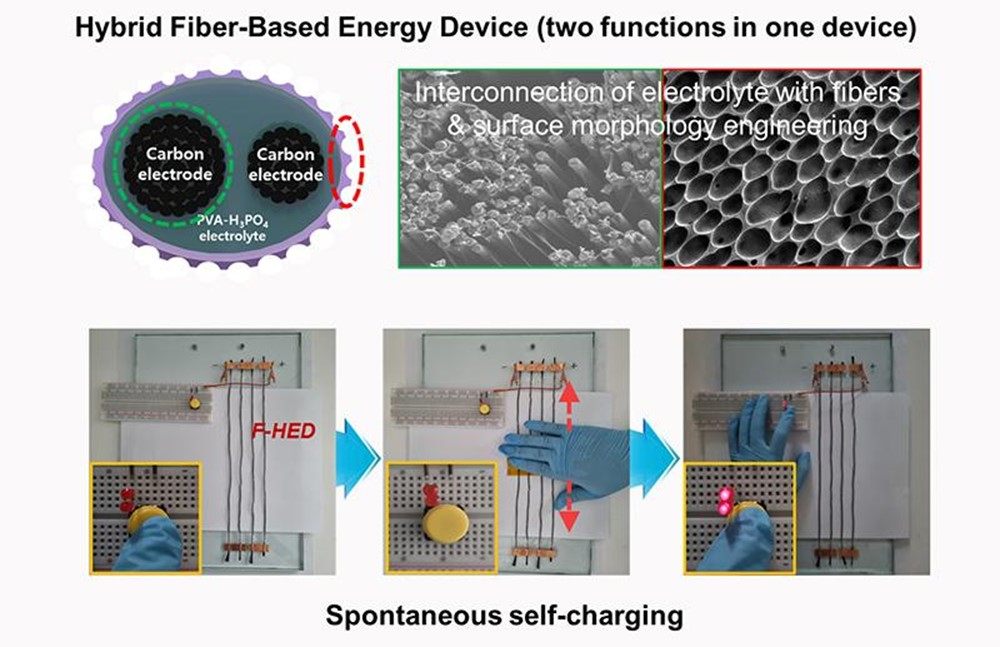

這篇基于趙栗在博士主持的中國國家自然科學(xué)基金(NSFC)項目的論文提出了一種獨特的器件結(jié)構(gòu),能實現(xiàn)可穿戴器件中的自發(fā)自充電機制。盡管自充電的概念已經(jīng)被提出,但大多數(shù)自充電設(shè)備需要在兩個器件中分別進行發(fā)電和充電。在課題組的這項研究工作中,一個器件就能夠?qū)崿F(xiàn)自充電機制中的兩個功能。研究還引入了一種無模板且可擴展的方法,能精準(zhǔn)調(diào)控可穿戴器件的關(guān)鍵參數(shù)。這一方法提升了器件的電化學(xué)行為以及能量收集性能,在纖維尺度上增強了自發(fā)自充電(如下圖)。

?

?

智能手表、智能眼鏡等可穿戴電子器件已在近年被廣泛商用,其先進的功能為我們的日常生活提供了便利。這些器件中使用了長壽命電池,可用外部電源對它們進行反復(fù)充電。然而,可穿戴電子器件對于外部電源的依賴限制了其應(yīng)用場景,例如獨立式可穿戴生物醫(yī)療器件。

可穿戴器件中的自發(fā)自充電機制尚處于早期發(fā)展階段,由于體狀器件的可控性低,在體狀器件上實現(xiàn)高級功能頗具挑戰(zhàn)。課題組研究使用自下而上的方法對器件的基礎(chǔ)構(gòu)造塊纖維進行設(shè)計,可精準(zhǔn)調(diào)控器件的每個組件,有望在器件上實現(xiàn)高級功能,從而突破目前可穿戴電子器件的瓶頸,推動未來自供電可穿戴電子器件的發(fā)展。

?

論文鏈接:

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211285522009685