一、結合光電算多領域技術,內鏡助力微創診療時代

醫用內窺鏡是一個帶有光源的管道,通過人體自然腔道或微創手術的小切口進入人體,幫助醫生進行疾病診斷或協助手術的進行。

目前的醫用內窺鏡系統由內窺鏡鏡體、圖像處理中心和監視器三大模塊組成,是結合了傳統光學、現代電子、軟件算法、人體工程學、精密機械等多學科知識于一身的精密檢測儀器。

步入微創診療時代,內窺鏡作為最重要的發展方向之一,無論在技術發展、臨床需求、政策引導上,都值得市場持續關注。

1.1發展歷程:硬鏡至軟鏡,應用更廣泛;光學轉電子,圖像更清晰

內窺鏡有多種分類方式:按產品結構可分為硬鏡和軟鏡;按成像原理可分為光學鏡、光纖鏡和電子鏡;按使用次數可分為復用式內鏡和一次性內鏡;按臨床應用又可分為消化內鏡、呼吸內鏡、腹腔鏡、關節鏡等。隨著行業的發展,內窺鏡種類在不斷創新和更迭。

內窺鏡廣泛應用于臨床診療,在不同科室的應用和側重不盡相同:在消化科,消化內鏡是進行消化系統腫瘤篩查的金標準;在多個外科科室,腹腔鏡等內鏡是輔助微創手術的重要醫療器械。

?

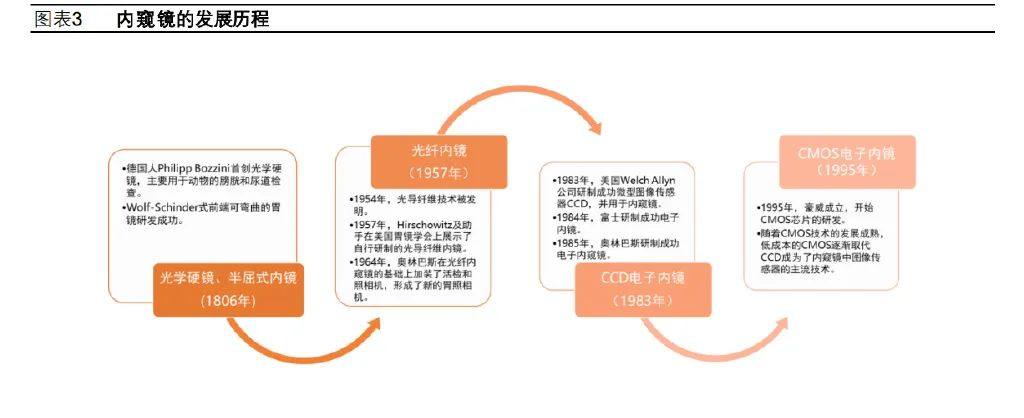

在內窺鏡200多年的發展歷程中,出現了幾次重大技術突破,將內窺鏡帶入了不同的發展階段:

第一階段:光學硬鏡、半屈式內鏡(1806年起)

1806年,德國醫生Philip Bozzini 在病人的肛門內插入一根硬管,借助于蠟燭的光亮,觀察膀胱和直腸內部病變,這被認為是內窺鏡發展史的開端。

1932年,德國人Schindler與Wolf成功研制出一種半屈式內鏡,前端部分可在不同水平面彎曲34°。這種內鏡由48個透鏡組成光學系統,燈泡光亮度強,醫生能清晰地觀察圖像。

1960年,卡爾史托斯公司成功研發冷光源;1965年,卡爾史托斯公司研發推廣HOPKINS柱狀透鏡技術,直至今天,硬性光學鏡仍使用這一結構。

第二階段:光纖內鏡(1957年起)

1954年,光導纖維技術被發明,內窺鏡實現了一大歷史性突破,應用光纖傳像的內鏡登上舞臺。1964年,奧林巴斯將光纖內鏡應用在胃照相機中,實時觀察胃內狀況。隨著附屬裝置的不斷改進,如手術器械、攝影系統的發展,內鏡不但可用于診斷,且可用于手術治療,這意味著微創手術時代的到來。

第三階段:CCD電子內鏡(1983年起)

1983年,美國Welch Allyn 公司成功研制微型圖像傳感器(charge coupled device, CCD)并應用在內窺鏡中,宣告了電子內鏡的誕生。隨后,日本的富士、奧林巴斯等企業相繼宣告電子內鏡的成功研制。

從像素數量上看,光纖內鏡的分辨率一般為2萬像素,而應用CCD的電子鏡分辨率一般是光纖內鏡的20倍,這使得電子內鏡的圖像質量、細節信息、清晰程度都有了極大提升,基于內窺鏡的診療技術開啟了新的篇章。

上世紀70~90年代,全球超過半數的半導體在日本生產,全球前10大半導體公司中,日本一度獨占6家,這使得日本的內鏡企業極具發展優勢。

第四階段:CMOS電子內鏡(1995年起)

1995年,幾位華人留學生在硅谷創立豪威,這家企業實現了此后CMOS(Complementary Metal Oxide Semiconductor,互補金屬氧化物半導體,一種集成電路的設計工藝)技術對圖像傳感器市場的破局。

在當時的工藝條件下,CMOS的成像質量相較CCD稍差,但卻可以做到功耗和成本的極大降低。隨著索尼、三星等傳統半導體巨頭的加入和CMOS生產工藝的精進,CMOS圖像傳感器的性能逐漸提高,在內窺鏡中的應用研究也逐漸展開。

與CCD相比,CMOS傳感器具有成本低、集成度高、耗電量小等優點。2019 年,豪威被中國半導體企業韋爾股份收購。中國半導體行業緊抓CMOS的發展趨勢,逐步擴大國產CMOS芯片在各細分市場的應用。CMOS技術的發展與成熟,不僅推動了內窺鏡又一次的技術變革,也給了國產內窺鏡企業良好的發展機遇。

目前,市場上的軟鏡主要使用電子鏡方案,CMOS攝像頭在鏡體前端,鏡體可彎曲,鏡體后端連接圖像處理裝置;硬鏡中電子鏡與光學鏡兩種方案并存,電子硬鏡的優勢是不像光學鏡易損壞、不需手動調焦,而光學硬鏡的優勢是透鏡組傳像的保真度高,CMOS安裝在鏡體后端不受鏡體直徑限制。

1.2臨床應用:臨床價值明確,滲透率亟待提高

內窺鏡的臨床應用廣泛,臨床價值明確。軟鏡中至少65%以上的市場份額屬于消化內鏡,主要用于消化系統疾病的診斷和治療,呼吸科、耳鼻喉科、泌尿科等科室也會使用軟鏡進行相關疾病的診斷與治療。

硬鏡的代表產品是腹腔鏡,此外還有胸腔鏡、關節鏡、宮腔鏡等;硬鏡主要用于微創手術中,在我國,90%的硬鏡在普外科、泌尿科、胸外科、婦科、骨科這五個科室使用。我國內鏡滲透率仍待提高。

盡管經過多年發展,我國擁有各類內鏡的醫院數量和掌握內鏡診療技術的醫生數量都有增長,但是對比日本或美國等發達國家,我國內鏡的基礎建設和診療滲透率都有明顯差距,未來仍有較大提高空間。

1.2.1消化內鏡篩查可顯著降低消化系統癌癥死亡率,我國滲透率較低

消化內鏡是軟鏡中市場占比最大的產品品類,主要應用于消化系統疾病診斷和體檢項目中,也可以在發現息肉等病變后直接進行鏡下切除。我國消化系統惡性腫瘤高發。

以胃癌為例,2020年我國胃癌新發病例47.9萬例,死亡病例37.4萬例,分別占全球胃癌新發和死亡病例的44.0%和48.6%。對于消化系統惡性腫瘤患者,若能在早期發現,其5年生存率可達到90%以上,而一旦病情進展到中晚期,患者的5年生存率將下降至不到30%。

早發現、早診斷、早治療是降低消化系統癌癥死亡率的關鍵手段,消化內鏡和病理切片正是進行早期消化系統癌癥篩查的指南標準。

2003~2015年,我國胃癌5年相對生存率,從27.4%提高至35.1%,但仍然明顯低于日本的80.1%和韓國的75.4%,其重要原因是,與日韓相比,我國消化內鏡的基礎建設和診療開展量都與之相距懸殊。

2019年,我國開展消化內鏡診療的各級醫院總數為6361家,以二級甲等醫院占比最多;而日本在2017年開展消化內鏡診療的醫療機構達到10.88萬家,超過93%在基層的一般診療所。日本消化內鏡的基礎建設水平遠遠高于我國,這是其提高消化內鏡早癌篩查滲透率的基礎。

此外,和日本相比,我國人均擁有的消化內鏡醫師數量和診療開展量也相差巨大。每100萬人內鏡醫師數,我國僅有日本的14.7%;每10萬人上消化道和下消化道的內鏡診療量,我國僅有日本的19.0%和25.0%。

在亞洲的胃癌高發國家中,只有日本和韓國開展了全國性的胃癌篩查計劃。根據我國2022年頒布的《中國胃癌篩查與早診早治指南》,胃癌高危、中危和低危人群,建議分別以每年、每2年、每3年的頻率進行1次胃鏡檢查。

隨著消化內鏡技術在我國各級醫院的持續滲透和民眾對于相關疾病認知度的提升,未來我國消化內鏡的基礎建設將不斷完善,診療開展量也將持續增長。

1.2.2 硬鏡下的微創手術已獲臨床認可,整體滲透率仍待提升

微創外科手術,是指通過微小切口完成手術治療的方式,主要包括腹腔鏡、胸腔鏡、宮腔鏡和關節鏡手術。2019年,中國超過90%的微創手術應用于普外科、婦產科、泌尿外科、胸外科和骨科五個科室。這五個科室的手術,除流產手術或患者存在特殊身體狀況或特殊病變部位,大部分術式均適用微創手術。

對比開放手術,硬鏡下的微創手術具有傷口小、出血少、疼痛輕、恢復快的優勢,部分術式在我國較發達地區已發展至較成熟,但不同術式和不同地區的微創手術滲透率還存在差異。

以腹腔鏡為例,在普外科其應用術式從良性病變臟器的切除與修復擴展至惡性腫瘤手術。目前在結直腸外科、胃外科、胰腺外科、肝臟外科等多個科室,腹腔鏡手術的安全性和可行性都得到了循證醫學證據支持。

另根據《中國三級醫院胸外科學科臨床發展現狀的調查研究》,1995年~2015年這20年間,我國胸腔鏡微創手術得到了迅速普及,2015年時,我國所有肺癌手術中,73.74%通過胸腔鏡微創完成,比例高于美國及歐洲的同期數據。

然而,與肺癌相比,胸腔鏡下的食管癌微創手術在我國發展相對緩慢,疾病的早診與早治仍面臨較大挑戰。并且我國不同地區間胸外科的發展水平存在較大差異。

中、西部地區醫院胸外科的規模(胸外科醫師數)、業務量(年手術量)及新技術開展情況(胸腔鏡肺癌、微創食管癌手術比例)都低于東部地區醫院。中國微創外科手術的整體滲透率仍有較大增長空間。

根據灼識咨詢,自2015到2019年,中國每百萬人口接受微創外科手術的數量及其滲透率從 4248 臺及 28.5%增長至 8514 臺及 38.1%。而美國在2019 年,每百萬人口接受微創外科手術的數量及其滲透率分別為16877臺及 80.1%。隨著患者負擔能力的提高,掌握微創外科手術的醫生數量增加,預計于2024年,中國每百萬人口接受微創外科手術的數量及其滲透率將增長至 18242 臺及 49.0%。

1.3 政策引導:常規產品降級免臨床,多類產品國產化率達到50%以上

近年來,國家多部門頒布了多項內窺鏡相關的政策文件,這些政策從發展戰略、產品注冊、臨床試驗和采購選擇上,為國產企業的快速發展奠定了基礎。

內窺鏡的發展戰略:強調支持發展高清電子內窺鏡、復合內窺鏡成像系統,如共聚焦內窺鏡、超聲內窺鏡。內窺鏡的注冊:常規內窺鏡產品由三類降級為二類管理,明顯縮短了產品的注冊周期。

根據2020年國家藥監局的最新規定,光學內窺鏡、電子內窺鏡、婦科內窺鏡3類內窺鏡均被分類為第二類醫療器械,由地方藥監局審批上市;而電凝切割內窺鏡、膠囊內窺鏡系統、超聲電子內窺鏡、復合內窺鏡、眼科內窺鏡及附件被分類為第三類醫療器械,需要國家藥監局審批上市。

內窺鏡的臨床試驗:根據2018年~2021年間NMPA發布和修訂的《免于進行臨床試驗醫療器械目錄》,目前常規內窺鏡產品均可免于臨床試驗,這一規定大大降低了常規內窺鏡產品的注冊門檻。

同時,根據國家器審中心的解釋,創新產品如一次性使用電子內窺鏡、三維內窺鏡和膠囊式內窺鏡,目前不屬于免于進行臨床試驗目錄的產品。

內窺鏡的政府采購:2021年,國家財政部及工信部頒布文件,要求內窺鏡攝像系統(膽道鏡、椎間孔鏡、3D腹腔鏡)全部采購國產產品,胸腔鏡系統、宮腔鏡檢查鏡、關節鏡的國產產品采購比例至少達到75%、50%、50%,采購進口產品需進行專家論證。

該文件表明了政府對于國產內窺鏡企業大力支持的態度,在國產產品質量達到醫院要求的前提下,國產產品進院和放量的速度將加快。內鏡臨床應用:將內鏡診療技術實施分級管理,明確各類內窺鏡輔助的四類和三類手術類別,這一規定有利于內鏡下的手術在各級醫療機構規范開展。

二、內鏡市場高度集中,國產企業逐步破局

?

由于具有較高的技術壁壘,無論在全球還是在中國,內窺鏡市場都高度集中。在全球,奧林巴斯、富士、賓得三家日本企業引領了軟鏡市場,卡爾史托斯、奧林巴斯、史賽克引領了硬鏡市場。

近幾年,我國內鏡市場的國產化率得到了明顯提高,外資壟斷程度有所下降。軟鏡市場中,2018~2021年間,開立和澳華的內鏡收入分別達到40.4%和 30.7%的復合年增長率,2022 年時開立超過賓得成為了國內市占率第三的軟鏡品牌;硬鏡市場中,2022年邁瑞超過史賽克成為了市占率第三,歐譜曼迪則在熒光內鏡市場中占有一半的市場份額。

2.1 整體市場:市場集中度高,中國相較全球增速更快

醫用內窺鏡是全球醫療器械市場中增長較快的板塊之一。根據沙利文咨詢,2020年全球醫用內窺鏡的市場規模為203億美元,預估到2025年將增至 286 億美元,2020 年到 2025 年的復合增長率為 7.1%。

全球醫用內窺鏡市場的集中度較高。按 2020 年的產品銷售收入計,前三大內窺鏡廠商奧林巴斯、卡爾史托斯及史賽克共占有全球市場份額的 42.3%。

其中,奧林巴斯以 23.6%的市場份額領先,其次是卡爾史托斯及史賽克,市場份額分別為 10.3% 和 8.4%。

按照產品大類劃分,在全球內窺鏡市場中,硬鏡、軟鏡、設備和附件市場占比差別不大,其中軟鏡占比最高為 27.6%, 硬鏡為 22.2%,設備為 24.2%,附件為 26.0%。

中國的醫用內窺鏡市場相較全球增速更快。根據沙利文咨詢,2020 年中國醫用內窺鏡的市場規模為 131 億元,預估于 2024 年增至 188 億元,2020 年到 2024 年的復合增長率為 9.45%。

2.2 中國軟鏡市場:奧巴依舊引領,開立澳華初露頭角

2018 年,中國軟鏡市場呈現外資絕對壟斷的狀態,奧林巴斯、富士膠片和賓得三家日本企業的市場份額合計90%以上,國產企業澳華、開立的市場份額均不到3%。2018~2021年間,開立和澳華內窺鏡收入的復合年增長率分別達到40.4%和30.7%, 遠超行業平均增速。

2022 年時,兩家國產企業的市場份額均有提升,其中開立成為了中國軟鏡市場上市占率第三的品牌。

面對外資壟斷的中國三級醫院市場,開立和澳華在近幾年推出了各自的高端產品線:開立在 2018~2019 年間推出 HD550 高清內窺鏡系統,2021年和2022年分別推出環陣超聲內鏡EG-UR5與凸陣超聲內鏡EG-UC5T。澳華在2018年推出AQ-200 高清內窺鏡系統,2022 年推出了新一代的 AQ-300 4K 超高清內窺鏡系統。

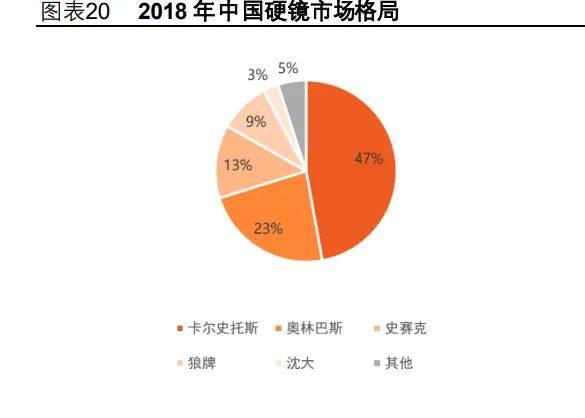

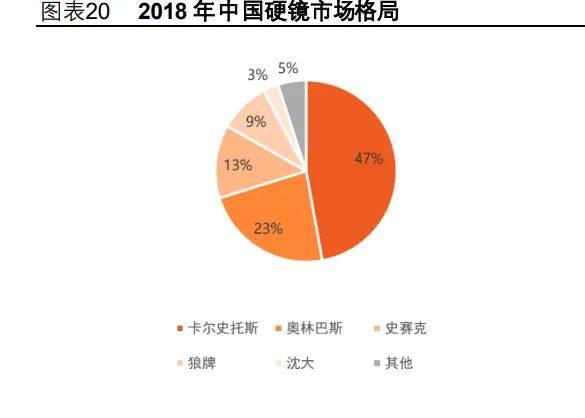

2.3 中國硬鏡市場:Storz、奧巴領先,邁瑞快速發展

2018 年我國硬鏡市場上,卡爾史托斯、奧林巴斯、史賽克三家外資企業合計占據 83%的市場份額。國產硬鏡企業主要有沈 陽沈大、浙江天松等,所占市場份額合計不到 10%,且產品處于低端市場。

2022 年,隨著邁瑞等國產企業的入局,外資三 巨頭的市場份額下降至 66.1%。邁瑞 2017 年推出 1080P 高清內窺鏡攝像系統,2020 年推出 4K 白光內窺鏡攝像系統,經過幾年發展,2021 年起成為中國 硬鏡市場上中標數量排名第 3 的企業。而歐譜曼迪抓住了熒光內鏡的發展機遇,在中國硬鏡市場上也具有了一席之位。

2.4 中國內鏡企業發展現狀:上游技術趨于成熟,市場教育和售后服務仍有進步空間

國產內鏡企業在近幾年實現了快速發展,這與內窺鏡上游技術趨于成熟有著密不可分的關系。

我國內窺鏡行業在發展初期,市場規模較小,上游廠家的研發動力不足;而隨著臨床需求的持續增長,行業景氣度大大提升,內窺鏡上游的各個技術環節被一一突破,為國產內窺鏡企業快速發展提供了條件。

國產企業在發展初期,多數只具備研發或生產其中某一部件的能力;在不斷發展的過程中,國產企業逐步完善了從內窺鏡部 件到整機系統的布局,或進一步入局配套的診療耗材。

目前國產企業中的領頭羊已經基本攻克了內鏡研發制造的多道技術壁壘,產品性能逐步提升,產品線逐漸完善。

但由于進入 市場較晚,國產內鏡企業在一些方面與外資企業仍有差距,如產品的耐用性、穩定性,市場教育、售后服務等。國產企業仍 需不斷打磨產品,增加市場投入,才能樹立優良的品牌形象,進一步實現國產替代。

三、內鏡技術參數不斷升級,復合成像與一次性內鏡成為創新重點

?

面對行業發展機遇,國產內窺鏡企業在新技術研發和新產品布局上表現得十分積極,緊追外資企業創新步伐。

一方面,內窺鏡圖像不斷升級,清晰度由高清升級為 4K,并逐步探索 3D 的應用;另一方面,復合成像技術得到發展,熒 光內鏡、超聲內鏡、共聚焦顯微內鏡等產品滿足了更多臨床需求。在產品形式上,一次性內鏡在某些領域表現出特有優勢。

3.1 硬鏡新趨勢:4K 熒光布局者眾多,3D 認可度日益提升

在硬鏡市場中,熒光內鏡的市場份額逐年增長,3D 的臨床認可度也有所提升。熒光技術提高了對于靶向器官的可視性,尤其在普外科、肝膽科、婦科等臨床科室中具有顯著優勢。

相較白光內鏡,熒光內 鏡的成像深度更深,不僅可以觀察人體組織表面,還可以觀察到表層以下的組織(如膽囊管、淋巴管、血管),因此在手術 中可以對病灶或周圍組織進行更準確的顯影,提高手術精準度。

中國熒光內鏡在發展初期市場規模較小,但未來在硬鏡中的市場份額將逐年提高。熒光內鏡發展至今,行業更傾向把熒光成 像看作傳統白光內鏡的一個附加功能,二者并非替代關系。

隨著醫生對熒光臨床價值的認可度不斷提升,終端醫療機構在適 用于熒光內鏡的手術場景下,會更有意愿采購熒光內窺鏡整機系統。據沙利文咨詢,2019 年全球熒光硬鏡的市場規模達到 13.1 億美元,占總體硬鏡市場的比重為 22.9%;預計未來將呈現高速增長,以 24.3%的年復合增長率增長至 2024 年的 38.7 億美元,占比提高至 53.5%。

在中國,2019 年熒光內鏡的市場規模 僅有 1 億多,占硬鏡市場中的比重不足 2%。未來,隨著國內外企業推出更加成熟的熒光內鏡產品,以及醫生接受度明顯提 高,熒光內鏡將持續高速發展,預計能夠占據我國硬鏡市場至少 30%的市場份額。

在全球熒光內鏡市場上,史賽克占據主導地位。2019 年,史賽克的銷售額達 10.23 億美元,市場占比為 78.4%;卡爾史托 斯和德國狼牌以 1.26 億美元和 0.53 億美元的銷售額排名第二和第三位,市場占比分別為 9.6%和 4.1%。

在中國市場上,由于史賽克新產品的缺位,國產企業占據熒光內鏡半壁江山。史賽克的熒光內鏡系統 1588 于 2016 年初在 北美上市,是當時史賽克在全球主推的機型,原計劃 3 年后在中國完成上市。

在申請 NMPA 注冊的過程中,1588 的攝像系統于 2018 年 6 月獲批,然而配套的熒光光源由于應用了史賽克的獨家技術,需要進行額外的人體臨床試驗,耗時較久,導致該系統未能如期在中國上市。

2022 年 5 月,史賽克 1688 4K 熒光內鏡系統的配套熒光光源獲批 NMPA,至此,史賽克的 4K 熒光內鏡系統才可以開始在中國進行銷售。在 2019 年的中國市場上,僅有 2 款熒光內鏡系統獲批,其一來自史賽克收購的 Novadaq,其二來自國產企業歐譜曼迪。

根據沙利文咨詢,2019 年,Novadaq 和歐譜曼迪分別以 5700 萬元人民幣和 5390 萬元人民幣的銷售額占據當年我國熒光內鏡 市場 51.4%和 48.6%的份額。2021~2022 年間,國產熒光內鏡產品獲批數量快速增長。截至目前,已有近 20 家國產企業的熒光內鏡產品獲得 NMPA 批 準。

在國產企業紛紛布局熒光內鏡的同時,外資巨頭的新品上市計劃也在進行中。2021 年 11 月、2022 年 5 月,史賽克 1688 4K 熒光內鏡系統和配套的熒光光源分別獲批 NMPA,該系統擁有多種成像模式, 為醫生提供更清晰直觀的手術圖像。在 1688 之后,史賽克具有 6 路光源(RGB 三原色光+熒光+NBI 光源+分子探針光源) 的最新熒光內鏡產品 1788 也即將在全球上市。

4K 熒光內鏡的布局者眾多,最終哪家企業可以在激烈的市場競爭中獲得更多市場份額,需要同時考量企業的產品性能與市場渠道能力。在布局 4K 熒光成為硬鏡企業主流選擇的同時,3D 成像在國內的熱度也逐漸高漲。

與傳統 2D 腹腔鏡相比,3D 腹腔鏡可提 供手術視野的三維立體感和手術操作的空間縱深感。受過去設備和技術等客觀條件的限制,3D 圖像分辨率低,使用者易產 生視覺疲勞和不適感,嚴重影響其在臨床的推廣。

近年來,隨著技術的不斷發展,上述缺陷獲得極大改善,3D 腹腔鏡手術 正逐步獲得廣大外科醫師的認可。

國產企業新光維和外資企業卡爾史托斯、奧林巴斯最早在中國上市了 3D 內窺鏡產品,但其市場推廣受到了臨床認可不足及產品價格較高的限制。隨著更多國內外企業的入局,3D 內鏡的臨床教育將在中國市場獲得加強;而國內公司的本土化生產, 將使得 3D 內鏡的成本明顯降低。

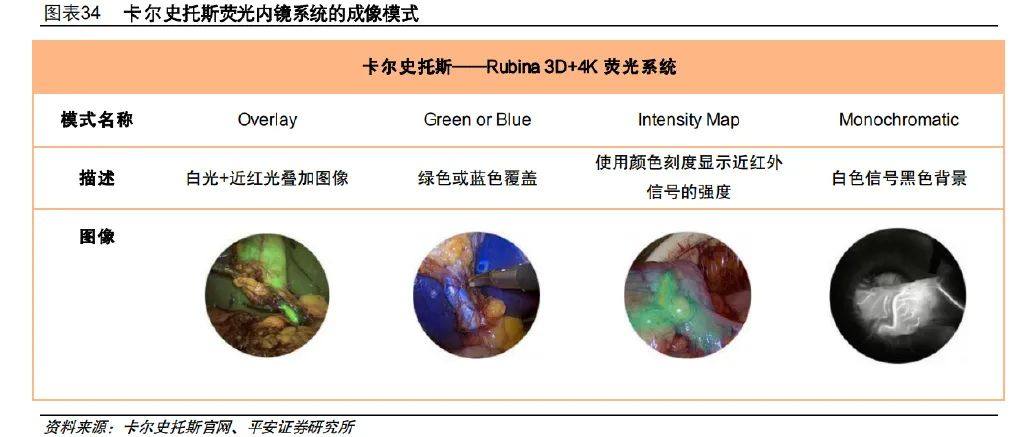

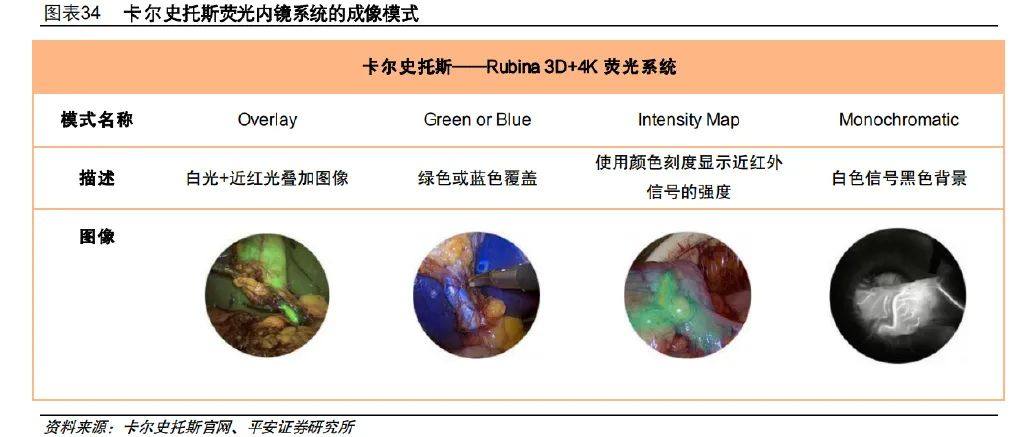

硬鏡市場領軍者卡爾史托斯,推出的最新硬鏡系統為 Rubina 3D+4K 熒光內鏡,將 3D、4K 和熒光三大功能結合于一體,目 前正在 NMPA 注冊流程中。

3.2 軟鏡新趨勢:國產 4K 高清內鏡、超聲內鏡上市,縮小與進口差距

軟鏡的主要技術發展趨勢,一方面是圖像性能不斷優化并結合 AI 輔助診斷,另一方面是發展復合成像技術。2020 年,奧林巴宣布推出具備 4K 高清圖像的 EVIS X1 內窺鏡系統,該系統使用了多項圖像端的新技術并結合AI 程序,幫 助醫生更高效準確地發現早期癌變。

目前該系統正在 NMPA 注冊流程中。2022 年 11 月,國產企業澳華發布新產品AQ-300 4K 超高清內鏡系統,成為中國市場上首家推出 4K 圖像的軟鏡企業,該 系統同樣具有 AI 輔助診斷功能,澳華計劃借這一新品打開三級醫院的市場。

軟鏡的另一發展趨勢是應用復合成像技術,近年來,國內外企業相繼推出了超聲內鏡和共聚焦顯微內鏡。對比常規的電子軟鏡,超聲探頭的成像深度更深,可以觀察消化道表層黏膜以下和消化道外鄰近器官的生理狀態;而共聚焦顯微攝像儀的放大倍數和分辨率更高,可以實現在體的“光學活檢”,省去了離體活檢為病人造成的身體損傷和等待時間。

超聲內鏡的市場份額占整個軟鏡市場的 12%左右。2019 年,開立醫療的環陣超聲內鏡EG-UR5 與凸陣超聲內鏡EG-UC5T 相繼獲得歐盟 CE 認證,是繼奧林巴斯、富士與賓得日本三大內鏡廠商之后,全球第四家掌握超聲內鏡關鍵技術的企業。

這兩款超聲內鏡產品于 2021 年和 2022 年相繼獲批 NMPA。在共聚焦顯微內鏡的研發上,世界上首個商業化的共聚焦顯微內鏡由日本賓得公司于 2006 年推出。

國內企業海泰新光、精微視達、海斯凱爾的共聚焦顯微影像儀/微探頭影像儀在 2019~2022 年間陸續獲批 NMPA。目前共聚顯微內窺鏡主要與消化道和呼吸道內窺鏡配合使用。

但是現階段,這兩項復合成像技術都未被明確寫入中國相關臨床指南,其未來發展需要大量的市場教育作為鋪墊。

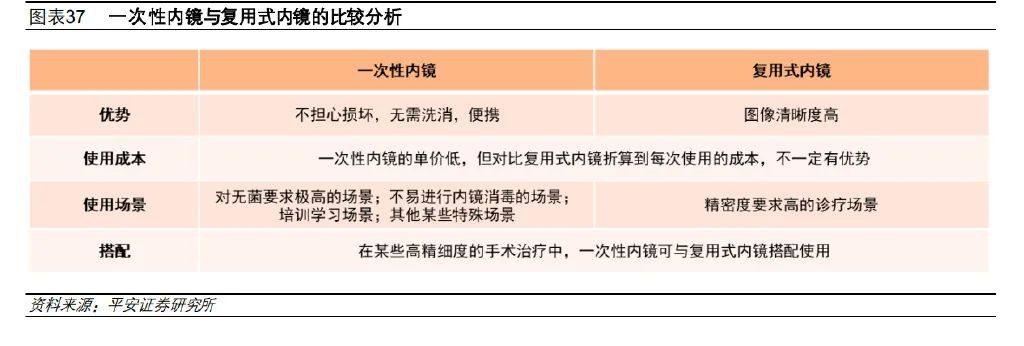

3.3 一次性內鏡:市場迅速爆發,補充復用式內鏡市場

一次性內鏡是對復用式內鏡的補充,在某些科室和某些診療場景下顯示出了臨床價值。一次性內鏡是將內窺鏡“設備耗材化” 的新產品模式。

一次性內鏡單次使用,無需清洗,杜絕了傳統復用式內鏡在臨床上可能出現的因消毒殺菌不徹底而導致的感 染事件。

復用式內鏡龍頭企業的技術經驗和渠道資源并不能直接復制到一次性內鏡市場而形成護城河。一次性內鏡與傳統復用式內鏡 的技術方案存在較大差異,兩類產品的構造、材料、應用場景均有差異。

奧林巴斯、卡爾史托斯、史賽克等傳統內鏡龍頭企 業也未重點發力一次性內鏡市場,均在 2019 年后獲批首款一次性內窺鏡。

2020 年,全球一次性內鏡市場高度集中,Ambu 與波士頓科學的全球市占率分別為 57.3%和 19.1%。當年的中國市場也呈 現同樣特點,Ambu、幸福工場及普生醫療共占國內總市場份額的 91.2%,三家市場份額分別為 35.7%、29.2%和 26.2%。

2020 年后,國內迎來了一次性內鏡企業的集體爆發。自 Ambu(一次性支氣管內鏡)和波科(一次性膽胰管、輸尿管腎盂 內鏡)的一次性內鏡分別于 2015 年和 2017 年獲批 NMPA 后,2020~2022 年間,共有至少 69 款國產一次性內鏡產品在國 內上市。

不同科室一次性內鏡的應用前景存在差異,這導致我國不同科室一次性內鏡產品的注冊數量存在很大差異:泌尿科一次性內鏡的潛力較高,國產企業布局者眾多,原因在于泌尿科內鏡在手術中有很大的損壞概率,且手術收費較高, 為一次性產品提供了較高的價格空間;消化科一次性內鏡的應用較少,原因在于消化內鏡篩查對內鏡圖像有較高要求且我國暫未出現嚴重的消化內鏡感染事件;呼吸科一次性支氣管鏡符合了新冠疫情的特殊需求,主要應用場景為重癥 ICU、床旁急診術以及胸外科手術中。

一次性內鏡作為一種新的產品形式,為行業開辟出了一條嶄新的細分賽道。全球一次性內鏡龍頭 Ambu 在呼吸科、泌尿科、 耳鼻喉和消化科 4 個科室均有產品布局。

在 2020/21 財年(2020.10.1~2021.9.30),Ambu 收入實現 16%的有機增長,一次性支氣管鏡在 COVID-19 治療中發揮重要 作用的同時,一次性膀胱鏡和耳鼻喉鏡也實現快速增長。

在 2021/22 財年(2021.10.1~2022.9.30),公司收入有機增長 4%,其中膀胱鏡和耳鼻喉鏡保持增長,而支氣管鏡由于市場已 有庫存較多以及市場競爭加劇,銷售產生下降。消化科內鏡由于臨床上相關診療過程較復雜,目前醫生對一次性內鏡產品的認可度不高,產品放量速度較緩。

四、國內外主要內鏡企業概覽

?

4.1 奧林巴斯

日本企業奧林巴斯是全球內窺鏡市場的領軍企業,成立于 1919 年,以顯微鏡等光學儀器起家。1950 年,奧林巴斯推出世界上第一臺胃內照相機,進入了軟鏡領域,1975 年又進入了硬鏡領域。

2006 年,奧林巴斯將窄帶成像(NBI)技術應用于內鏡診斷,可以清晰觀察到普通內鏡觀察不到的微小血管結構(毛細血管、 集合小靜脈、癌新生血管等)及黏膜表面微細結構(隱窩邊緣上皮、隱窩開口、隱窩間部等)。

2015 年,奧林巴斯與索尼的合資企業 SOMED 發布了全球首款具有 4K 分辨率的硬鏡系統 VISERA 4K UHD。2017 年,奧林巴斯發布 VISERA ELITE II 硬鏡系統,同時具有 3D 和熒光功能。

2020 年,奧林巴斯發布 EVIS X1 4K 軟鏡系統,在應用 NBI 等多種圖像處理技術的同時也增加了 AI 輔助診斷的功能。2022 年,奧林巴斯發布最新的硬鏡系統 VISERA ELITE III,將 4K、3D、熒光成像和 NBI 窄帶成像技術合于一身。

2022 財年(2021.4.1~2022.3.31),奧林巴斯全球營收為 8689 億日元(77.31 億美元),醫療業務占比 85%,包含內窺鏡業務和與內窺鏡搭配的手術治療器械業務。在內窺鏡業務中,消化內鏡、內鏡維修費、外科內鏡的收入占比分別為 55%、30%、15%左右,即分別為 22.5、12.3、6.1 億美元左右。

中國是繼北美、歐洲、日本后,奧林巴斯在全球的第四大市場。自 2020 財年起,奧林巴斯開始單獨披露中國區收入數據。按人民幣記,2020 財年,奧林巴斯內窺鏡業務在中國區的收入實現 28.1%的同比增長。2020 財年之后,受到中國本土企業的沖擊,奧林巴斯中國區內鏡收入增長放緩。2019~2022 財年期間,其中國區內鏡收入的年復合增長率約 6%。

EVIS X1 是奧林巴斯目前最重要的消化內鏡系統,2022財年在該產品上市的地區,公司消化內鏡業務中約 23%的收入來自 EVIS X1。未來公司計劃繼續擴大 EVIS X1 的銷售,并準備在美國和中國等市場推出該產品。

此外,公司準備推出下一代超 聲內鏡系統,并開發一次性十二指腸鏡。在外科內鏡業務上,公司計劃擴大外科內鏡系統 VISERA ELITE ll 的銷售,并推動 VISERA ELITE lll 和熒光內鏡 ORBEYE 的上市。

4.2 開立醫療:HD-550 打開三級醫院軟鏡市場,同時布局硬鏡業務

開立成立于 2002 年,公司主要產品包括醫用超聲診斷設備、醫用電子內窺鏡設備及耗材等。開立同時發展了軟鏡和硬鏡業務:開立分別于 2016 年和 2021 年發布首臺軟鏡和硬鏡產品,2022年超過賓得成為國內軟鏡市場市占率第三的企業,位列奧林巴斯和富士之后。

目前,開立最先進的軟鏡系統是 HD-550,于 2018 年底~2019 年初期間推出,在圖像處理上應用了其特有的 SFI 聚譜成像技術和 VIST光電復合染色成像技術。利用在超聲技術上的優勢,在 2021~2022 年間,公司相繼推出國產首款超聲電子上消化道內窺鏡和內窺鏡用超聲診斷設備, 打破了外資在超聲內鏡上的技術壟斷。

硬鏡方面,開立先后推出高清硬鏡 SV-M2K30 和 4K 超高清硬鏡 SV-M4K3,與公司的腹腔鏡與胸腔鏡搭配組成了整套微創 手術內窺鏡方案。2022 年,公司的熒光硬鏡獲批 NMPA,進一步完善了硬鏡上的產品布局。

2021 年,開立醫療總收入 14.45 億元,其中內窺鏡及鏡下治療器具收入 4.28 億元,占比 29.61%,同比增長 39.03%,高 于整體增長 24.20%。內窺鏡及鏡下治療器具的毛利率為68.68%。

近五年來,除去 2020 年疫情影響,其他年份中,開立的內窺鏡業務均實現 30%以上的同比增長。

在國內市場,開立在 2022 年上市了多款新產品,包括軟鏡中的十二指腸鏡、鼻咽喉內鏡、超聲內鏡和硬鏡中的胸腹腔鏡以 及熒光內鏡。

未來企業將持續擴展軟鏡中的鏡體種類,推出 130 倍光學放大內鏡、可變硬度鏡體等新鏡體,同時加強硬鏡和 其它外科手術器械的研發,構建企業新的增長曲線。在加速新產品國內市場放量的同時,公司也在推動 HD-550 系統和腹腔鏡的 CE 注冊。

4.3 澳華內鏡:聚焦軟鏡,新品 AQ-300 技術參數國內領先

澳華成立于 1994 年,是我國最早開始研發軟鏡的企業之一。澳華自成立直至今天,業務一直聚焦于軟鏡,產品不斷迭代創新。

2013 年,AQ-100 上市,在圖像處理上應用了公司自研的分光染色技術;2018 年,AQ-200 上市,采用激光傳輸和無線供電技術保證圖像質量穩定;2022 年,AQ 系列又推出了新產品AQ-300,是中國市場上首款具有 4K 圖像的消化內鏡。

2021 年,澳華內鏡總收入 3.47 億元,大部分來自內窺鏡設備的銷售,內窺鏡整體業務毛利率為69.29%。

在過去 5 年中,澳華在 2019 年實現了最高的營收增長 91.5%,這主要得益于 AQ-200 的上市和中國消化內鏡市場的啟蒙。

2022 年 1 月,澳華發布股權激勵計劃,業績考核目標為收入端2022~2024 年分別不低于 4.4、6.6、9.9 億元,凈利潤端 2023、 2024 年分別不低于 0.8、1.2 億元。即企業的業績目標為在 2023 和 2024 年均實現 50%的收入增長。

2022 年末,澳華最新的軟鏡系統AQ-300 正式上市,全系統包含 4K 圖像處理器、多 LED 醫用冷光源、檢查胃鏡、大鉗道治療胃鏡、可變硬度腸鏡、十二指腸鏡、光學放大內鏡、雙焦內鏡、分體一次性腸胃鏡、一體一次性腸胃鏡,新增多款細鏡, 是公司未來兩年內最重磅的軟鏡系統。公司正在進行研發的項目包括軟鏡機器人系統和 3D 消化道軟鏡。

4.4 邁瑞醫療:渠道和品牌優勢明顯,已成為中國硬鏡第三品牌

邁瑞創建于1991年,經過 30 余年的發展,已經成為了我國規模最大的醫療器械企業。邁瑞有三大主要業務線,生命信息 與支持、體外診斷和超聲影像設備。微創外科是邁瑞在近十年內新進入的賽道,和生命信息與支持業務板塊有較強的科室協同性。

自 2017 年進入硬鏡市場后, 邁瑞的硬鏡收入和市占率快速提升,產品布局也十分迅速:2020 年,公司推出 4K白光硬鏡;2021年,推出 4K熒光硬鏡;2022 年,推出超聲高頻集成手術設備。

當前邁瑞已經超過史賽克成為國內硬鏡市場上的第三品牌,位列于卡爾史托斯和奧林巴斯之后。2023年,邁瑞新一代 4K熒光內鏡即將上市,該產品實現了核心成像模塊的自研自產,產品性能對標奧林巴斯和卡爾史托斯。與此同時,公司正在與醫院、科研院所合作,開發3D內窺鏡,預計將于 2023 年底左右上市。

4.5 海泰新光:與史賽克深度綁定之外,開始發展自主品牌

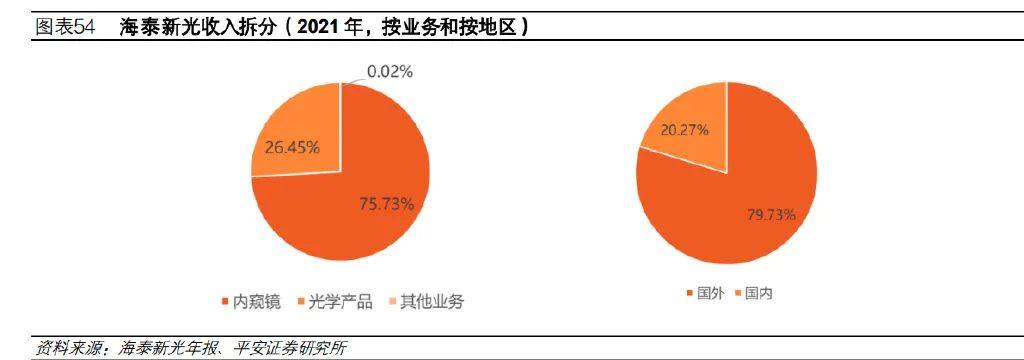

海泰新光的前身為海泰鍍膜,由海泰光電、美國飛銳于2003年出資設立,主要通過 ODM 模式銷售醫用內窺鏡和光學產品的上游核心零部件。2019 年,為減少關聯交易、增強業務的獨立性,海泰新光收購了美國飛銳的內窺鏡維修業務和內窺鏡焊接封裝業務。

作為上游零部件提供商,海泰新光超過70%的收入來自 ODM 模式。而在 2021~2022年間,公司自主品牌的內窺鏡產品相繼獲批 NMPA,形成了自主品牌的4K白光和熒光內窺鏡系統。

2021年,海泰新光總收入3.10億元,其中內窺鏡收入2.28億元,占比 73.53%,內窺鏡業務的毛利率為 68.70%。按銷售地區拆分,國內收入 6276 萬元,同比增加了66.3%,主要是因為公司對國內市場的拓展尤其是內窺鏡產品在國內的銷售持續上升。

2017~2021年,海泰新光80%左右的收入均來自國外市場,這主要是因為公司熒光內窺鏡被美國公司史賽克采購,是史賽克高清熒光腹腔鏡整機系統中核心部件的唯一設計及生產供應商,包括高清熒光內窺鏡、高清熒光攝像適配鏡頭和熒光光源。

未來發展戰略方面,公司將持續深化 ODM 業務,同時推進自主品牌產品的銷售和研發注冊工作。自主品牌產品中,關節鏡、 宮腔鏡、胸腔鏡等產品目前處于產品注冊階段,3D 熒光腹腔鏡以及3D 內窺鏡攝像系統正處于研發和注冊階段。

參考資料/作者:平安證券,葉寅、倪亦道

? ?END

原文始發于微信公眾號(艾邦醫用高分子):內窺鏡行業深度報告:窺探新機遇,內鏡國產化拉開序幕