六方氮化硼(h-BN)具有跟石墨烯一樣的晶格結(jié)構(gòu)和非常相似的晶格大小,是二維材料大家族中少數(shù)幾種單層原子結(jié)構(gòu)的二維材料之一。由于在h-BN中硼和氮元素替代了石墨烯晶格中的碳原子而打破了六方晶格的對(duì)稱性,h-BN具有高達(dá)~6.0 eV的帶隙,因而是一種優(yōu)良的二維絕緣體。h-BN具有與石墨烯相似的力學(xué)強(qiáng)度、比石墨烯更高的化學(xué)穩(wěn)定性與熱穩(wěn)定性,是極具潛力的低維介電絕緣材料,將來極有可能成為構(gòu)建集成電路的關(guān)鍵材料之一。

多層h-BN有很多種構(gòu)型,比如相鄰層晶格方向相反的AA'A堆垛和相鄰層晶格方向一致的ABA與ABC堆垛等,其中AA'A堆垛具有最低的能量,是多層h-BN最常見的堆垛模式。

理論研究表明,在這些多層結(jié)構(gòu)中

ABC堆垛的多層h-BN具有本征的鐵電性

但由于大尺寸ABC堆垛的h-BN樣品

很難制備

過去我們從未觀察到

ABC堆垛h-BN的滑移鐵電性

對(duì)此,深圳理工大學(xué)(籌)、中國(guó)科學(xué)院深圳先進(jìn)技術(shù)研究院丁峰教授與中國(guó)科學(xué)院物理研究所研究員白雪冬和王理、北京大學(xué)教授劉開輝、西湖大學(xué)研究員鄭小睿合作,在多層低維單晶材料制造方面取得重要進(jìn)展。? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??

研究團(tuán)隊(duì)提出了一種新的材料表面外延生長(zhǎng)模式,通過在三維空間精確調(diào)控二維材料的堆垛模式,制造了新型的功能晶體,為將來實(shí)現(xiàn)厚層二維材料可控制備提供了新思路。

該研究實(shí)現(xiàn)了鎳襯底上多層菱方相氮化硼(r/ABC h-BN)單晶的可控生長(zhǎng),并在該樣品上觀察到了二維材料獨(dú)特的滑移鐵電性質(zhì)。成果以Bevel-edge epitaxy of ferroelectric rhombohedral boron nitride single crystal為題,于5月2日發(fā)表在國(guó)際頂尖期刊Nature上。(點(diǎn)擊文末“閱讀原文”閱讀論文)

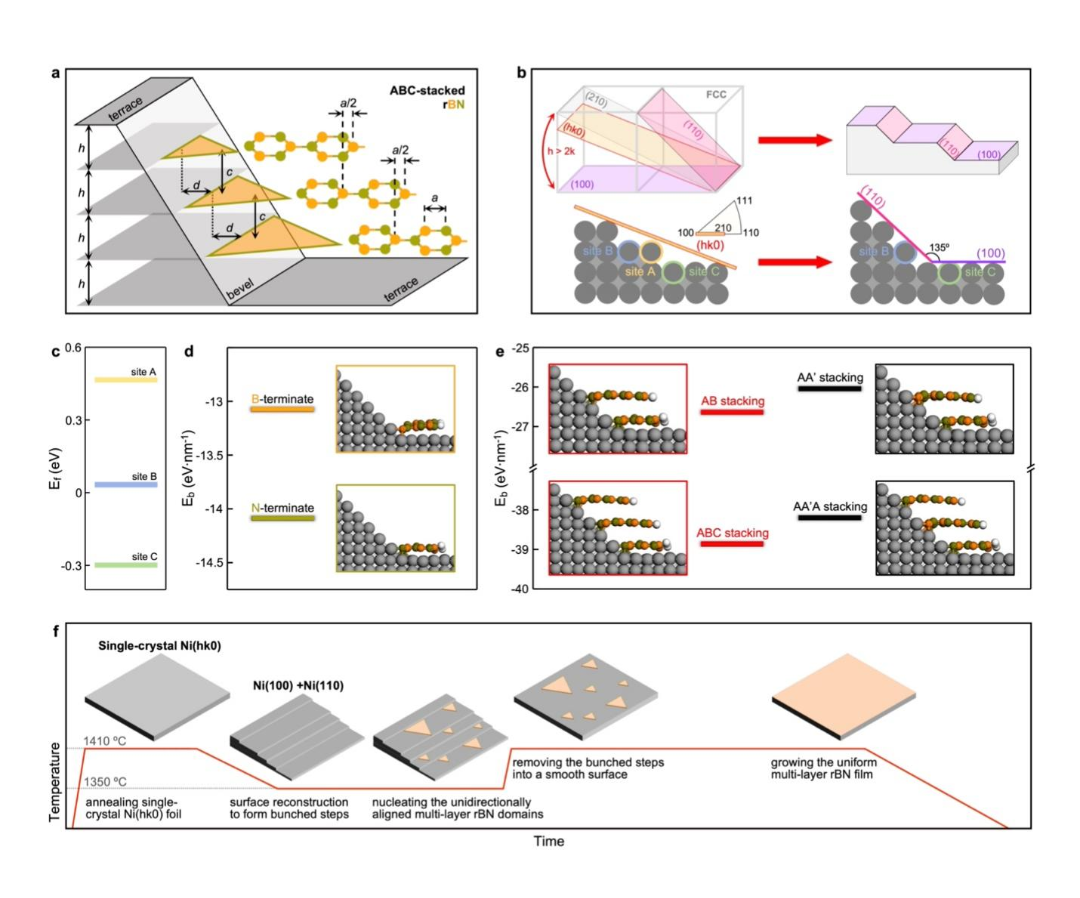

作者在本研究中提出了利用在高指數(shù)單晶金屬Ni表面產(chǎn)生的高臺(tái)階來實(shí)現(xiàn)具有ABC堆垛的多層h-BN單晶的方案。在具體實(shí)驗(yàn)中,研究者通過在降溫過程在大尺寸單晶Ni襯底表面形成了沿 <110> 方向的斜面高臺(tái)階并利用臺(tái)階的特殊傾斜角鎖定多層h-BN的ABC堆垛模式,從而在臺(tái)階處誘導(dǎo)ABC堆垛的h-BN的形核長(zhǎng)大,最終制備了英寸級(jí)具有ABC堆垛的多層菱方氮化硼單晶。

△斜面臺(tái)階外延生長(zhǎng)多層菱方氮化硼單晶的原理和制備流程

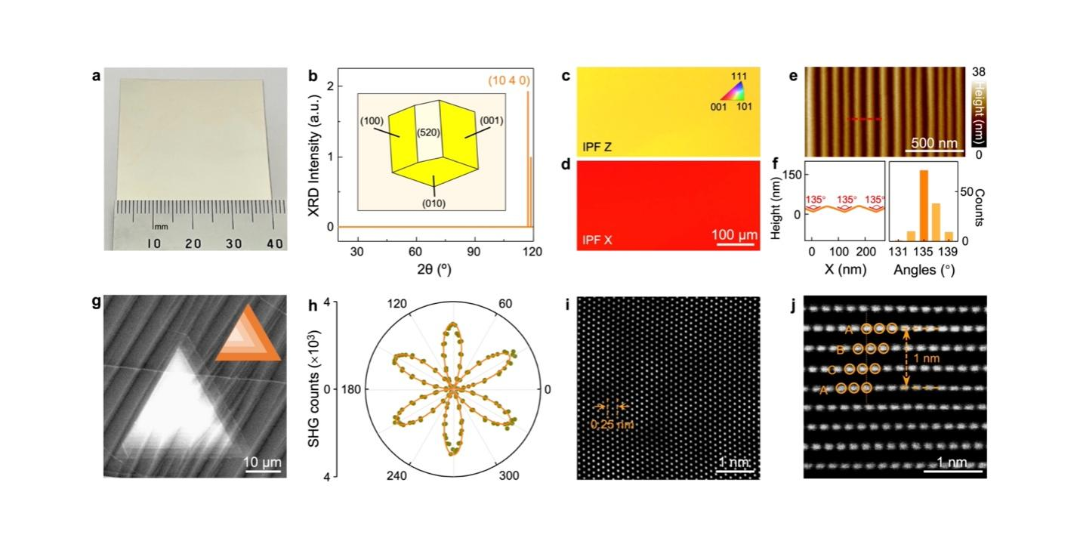

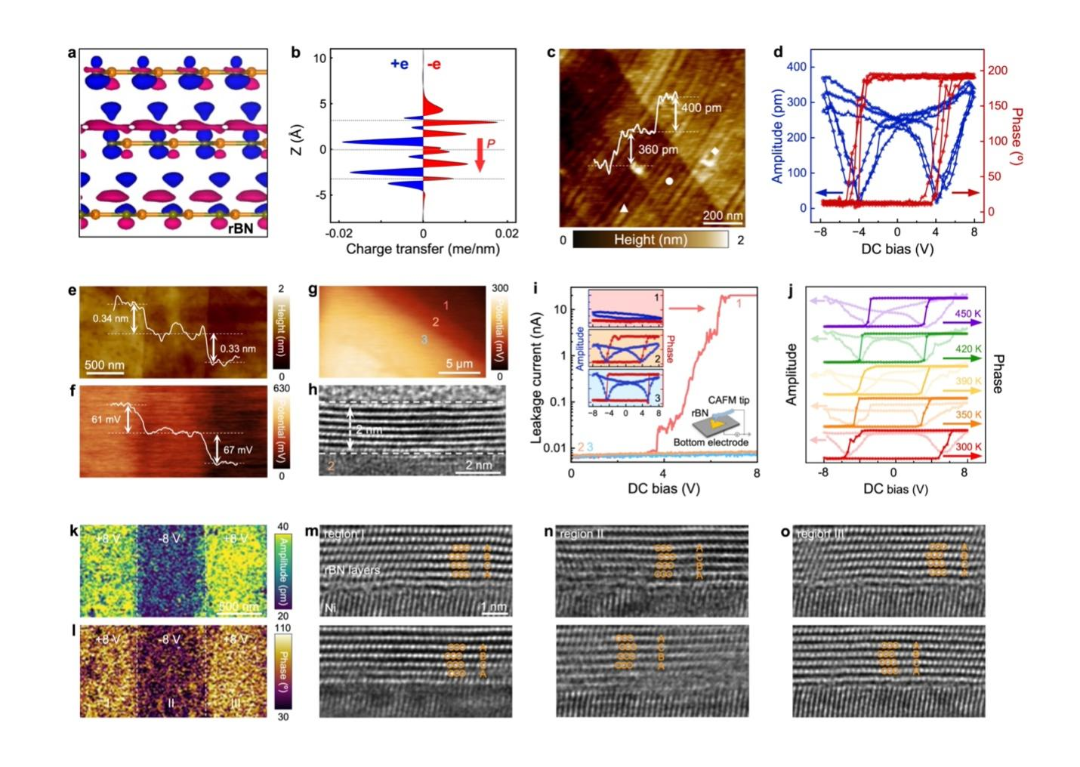

△單晶襯底與菱方氮化硼晶疇的制備與表征

第一原理計(jì)算證明具有非中心對(duì)稱的ABC堆垛會(huì)導(dǎo)致其層間電極化矢量在面外方向積累,所以樣品具有鐵電性。由于其很弱的層間相互作用,多層h-BN很容易電場(chǎng)的誘導(dǎo)下通過層間滑移而改變其堆垛方式,從而實(shí)現(xiàn)極化方向的反轉(zhuǎn)。

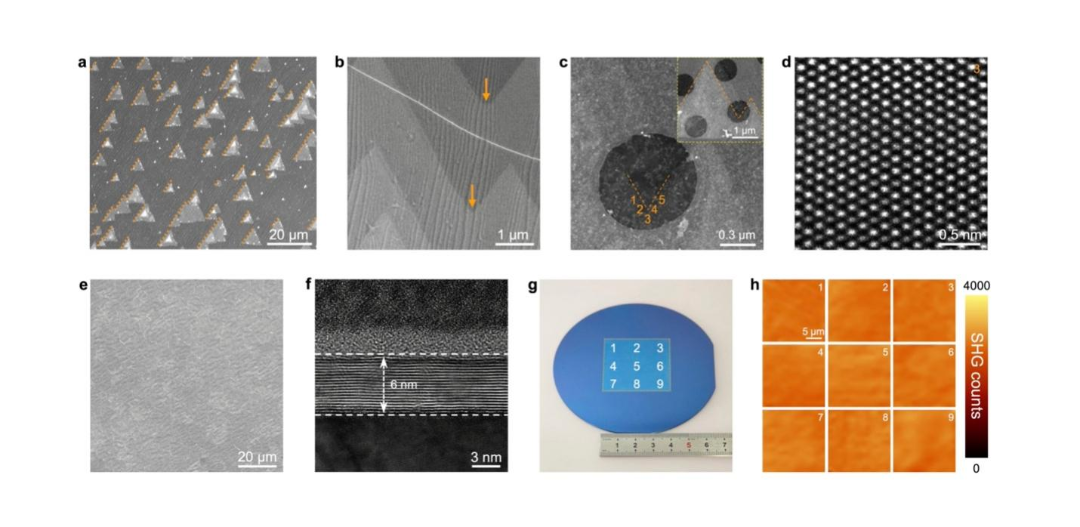

△取向一致的菱方氮化硼晶疇逐層無縫拼接形成均勻單晶薄膜

理論模擬的結(jié)果表明,鐵電疇之間的過渡區(qū)寬度僅為 ~10納米,所以大面積h-BN具有高密度信息儲(chǔ)存和進(jìn)行高效類腦計(jì)算的的巨大潛力。

實(shí)驗(yàn)上,研究者觀察到了多層h-BN的極化翻轉(zhuǎn)并通過透射電鏡確認(rèn)了多層h-BN的極化翻轉(zhuǎn)源自于h-BN的層間滑移,還實(shí)現(xiàn)對(duì)其鐵電疇區(qū)的寫入和擦除操作。

△菱方氮化硼的滑移鐵電性實(shí)驗(yàn)

這一研究說明了在低維材料中實(shí)現(xiàn)滑移鐵電器件的可能性。

該成果提出了

傾斜臺(tái)階面制備多層菱方氮化硼單晶

的新方法

創(chuàng)新表面外延生長(zhǎng)模式

通過精準(zhǔn)排列三維空間原子

人工制造新型晶體

將以往的氮化硼絕緣介質(zhì)

賦予鐵電存儲(chǔ)功能

為制造存算一體器件提供新材料策略

助力人工智能時(shí)代芯片技術(shù)的變革性發(fā)展

丁峰教授、白雪冬研究員、劉開輝教授、鄭小睿研究員和王理副研究員為論文共同通訊作者。中國(guó)科學(xué)院物理研究所副研究員王理、北京大學(xué)博士生戚嘉杰、華南師范大學(xué)魏文婭博士和西湖大學(xué)博士生吳夢(mèng)奇為論文共同第一作者。主要合作者還包括北京大學(xué)教授王恩哥、中國(guó)科學(xué)院物理研究所研究員王文龍、華南師范大學(xué)教授徐小志、上海科技大學(xué)教授王竹君、華中科技大學(xué)教授吳夢(mèng)昊、松山湖材料實(shí)驗(yàn)室研究員吳慕鴻和許智。

該工作得到了中國(guó)科學(xué)院先導(dǎo)項(xiàng)目、中國(guó)科學(xué)院青年創(chuàng)新促進(jìn)會(huì)、國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì)項(xiàng)目、國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃、廣東省基礎(chǔ)與應(yīng)用基礎(chǔ)研究重大項(xiàng)目、博士后創(chuàng)新人才計(jì)劃等基金的資助。

來源:深圳理工大學(xué)

原文始發(fā)于微信公眾號(hào)(深圳產(chǎn)學(xué)研合作促進(jìn)會(huì)):助力芯片技術(shù)變革性發(fā)展!深理工團(tuán)隊(duì)在多層低維單晶材料制造方面取得重要進(jìn)展

長(zhǎng)按識(shí)別二維碼關(guān)注公眾號(hào),點(diǎn)擊下方菜單欄左側(cè)“微信群”,申請(qǐng)加入交流群。