介入手術器械是一個典型的多學科交叉領域,研究內容極為豐富,涉及機械設計與制造、生物醫學工程學、力學和材料科學等多種學科,具有設計巧妙、結構精細、制造復雜、研發周期長等特點,且直接影響手術質量與康復速度。

常見的引導器械主要有導絲與引導性導管,其作用主要是引導器械進入病灶處進行病灶清除以達到治療目的。導絲與導管的直徑、長度和剛度與治療部位有直接聯系,其可控性與安全性也直接影響介入手術的并發癥發生率以及成功率。? ??根據主要功能的不同,引導性導管可分為普通導引導管、輸送導管、球囊導管以及引流導管。其中,普通導引導管常用于藥物輸送和病理組織清除器械的引導;輸送導管用于藥物的輸送;球囊導管用于攜帶球囊至指定位置進行擴張治療;引流導管用于將液體排出。

導管的主體通常由生物相容性良好的聚合物制成,如常用的聚四氟乙烯(PTFE)、聚乙烯(PE)、聚酰胺(PA)、聚氨酯(PU)等醫用高分子材料,具有較高的柔軟性以及潤滑性,能夠減少對血管壁和血細胞的損傷。?? 圖源:巨化股份

圖源:巨化股份

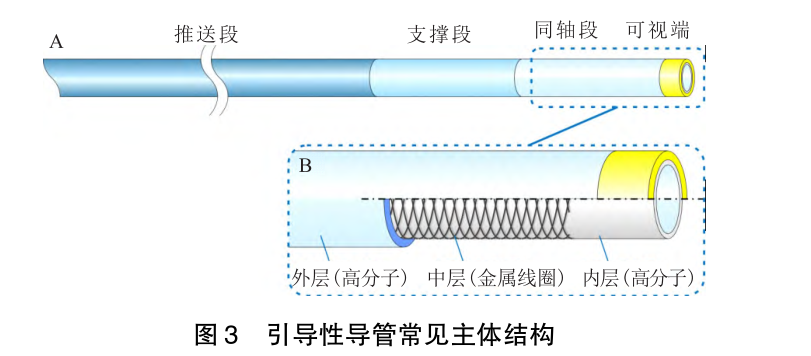

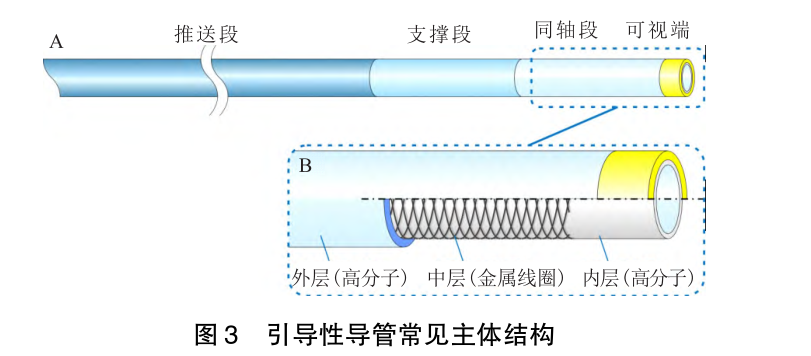

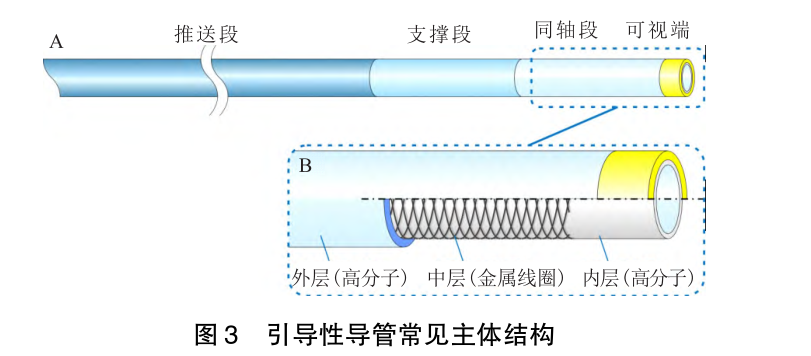

導管的外徑通常采用French(Fr)來表示,其中1Fr=1/3mm,最常用的導管外徑大小為4Fr和5Fr,針對較小及較為曲折的血管,導管外徑通常為1.5Fr~3Fr,而針對需要較大支撐能力的導管,其外徑通常為6Fr~8Fr。根據不同的治療部位,導管的長度有所不同,通常長度為650~2500mm不等。? ??引導性導管的主體結構為三層結構(見下圖3),外層由聚乙烯等高分子材料制成,為導管提供一定的硬度并降低與血管等腔道組織的摩擦力。中層為鋼絲編織結構,支撐導管,使其避免塌陷與彎折;內層為尼龍等高分子材料,降低與支架、導絲等器械間的摩擦力,同時藥物涂層也有預防血栓形成的作用。? ?

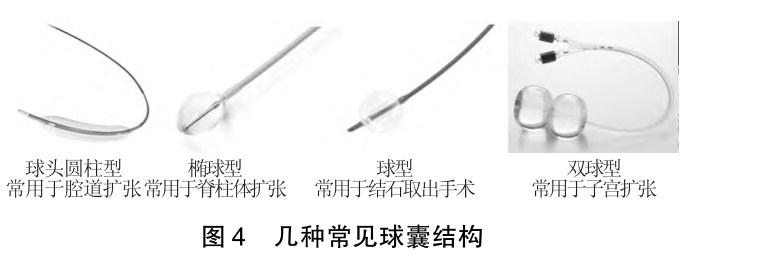

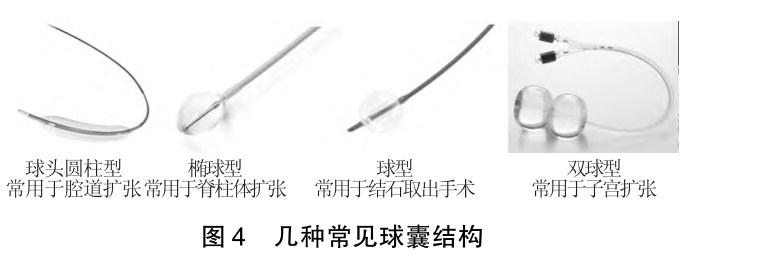

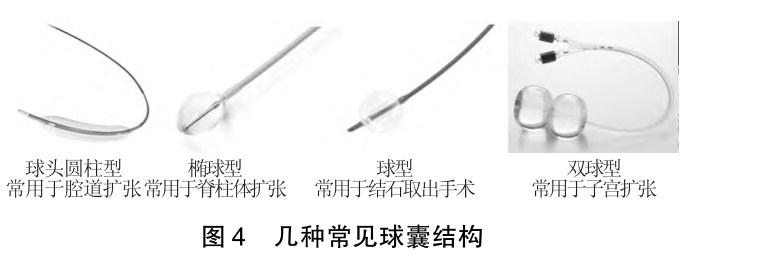

引導導管在軸向方向可以分為可視段、同軸段、支撐段和推送段4個功能區域。頭部為可視段,在X光照射下顯影,確保導管的定位精確及避免造成組織損傷,同時可以大致測量血管的大小;連接頭端的段落為同軸段,是柔軟區,保證導管運動方向的可控性以及導管和血管之間的同軸性,避免造成組織損傷。支撐段是推送段與同軸段的過度區域,硬度適中,主要避免導管頭部的彎折;推送段是最接近控制端的區域,其硬度較硬,為導管提供穩定的控制。球囊導管的頭部結構與其余引導性導管有所不同,其同軸段外包裹著一層球囊,當球囊抵達狹窄病變處時,通過壓力泵加壓使球囊膨脹,達到恢復管腔原始大小的目的,同時亦有協助支架擴張植入的功能。根據不同的病變組織,球囊的大小與形狀也有所不同,其壁厚為5~50μm不等,擴張后直徑為0.5~50mm或更大,形狀有球頭圓柱型、橢球型、球型和雙球型等(見圖4)。

在血管介入手術中,導管的使用可能會引發血管損傷、感染及血栓等并發癥。同時,導管扭折和斷裂在導管的不良事件報告中也具有較高的發生率。因此,對于導管頭部的三段式設計,需要進一步通過材料及結構優化進行改進,以提高導管的控制能力,降低對組織的損傷。載藥設計可以使導管攜帶抗生素等藥物以抑制血管內的細菌生長,以降低感染及炎癥等并發癥,這種載藥功能也可以應用于球囊上對病灶組織精準給藥。? ? ? ? ?對于導管的創新性設計亦有助于減少介入手術時間,如MartinJ.等提出了一種革命性的導管技術,通過實時超聲引導的方法,操作微導管在沒有導絲的引導下完成了子宮動脈栓塞介入手術,有效地將手術時間縮短一半。這種創新性的導管介入手術依賴導管使用安全性的提高,因此對導管的操控性、安全性設計是其未來主要研究方向。? ? ? ? ? ? ??參考資料:介入手術中的關鍵手術器械發展現狀張智雷等,工具技術,2023? ?END

原文始發于微信公眾號(艾邦醫用高分子):引導性導管器械用材(PTFE/PE/PA/PU)及其現狀簡介

圖源:巨化股份

圖源:巨化股份

圖源:巨化股份

圖源:巨化股份