在上一篇文章中,我們已經為大家介紹了生理學線索在感知3D深度視覺的作用(點擊回顧:AR/VR基礎原理——3D深度視覺)。而除了生理學線索之外,我們還可以通過心理學線索來感知深度。

本篇文章將為大家介紹心理學線索能夠幫助我們感知3D深度視覺的原因,并展示如何根據這些心理學線索在2D屏幕上做出3D的效果。

?心理學線索?

心理學線索能幫助我們感知深度視覺的直接原因是:我們的大腦經受了長久的訓練,對于一些在二維平面內呈現的場景會產生幻覺,以至于我們錯認為這些場景是三維的。

“近大遠小”就是一個典型的例子(見圖(1)):當我們在同一畫框內畫出一大一小兩個物體時,直覺上我們的大腦會認為大的物體在近處,而小的物體在遠處。

圖 (1). 近大遠小

在了解這些心理學線索的原理之后,計算機圖形學便可利用這些線索,在2D的平面上渲染出3D的錯覺。而以下的3個因素,就是最常被使用的經典線索。

?遮擋(Interposition)

遮擋(interposition)給我們帶來的是一種非常直觀的感受:當我們將一個不透明的物體放置在另一個物體上時,觀察者會認為被遮擋的物體在遠端,而遮擋物在近處。

如圖(2)所示,在同一平面內的兩個圖形堆疊起來之后,雖然它們都處在同一平面和我們之間的距離相等,但由于遮擋這一因素,我們會認為被擋住的那個物體離我們稍遠一些。

圖 (2). 遮擋

?

?陰影 (Shading and shadowing)?

每個物體都有2種不同的光照模式——光照區域和陰影區域,而陰影(shading and shadowing,也可以叫濃淡處理)提供給我們的就是一個物體所處環境的空間光信息。

通過根據物體相對于光線的角度及其與光源的距離,來改變物體的明暗、從而達到寫實(photorealistic)的效果,我們就能在計算機圖形學中成功地做出陰影處理。陰影處理時采用的算法,會改變三維模型中的表面顏色和明暗程度[1],從而提供空間線索。

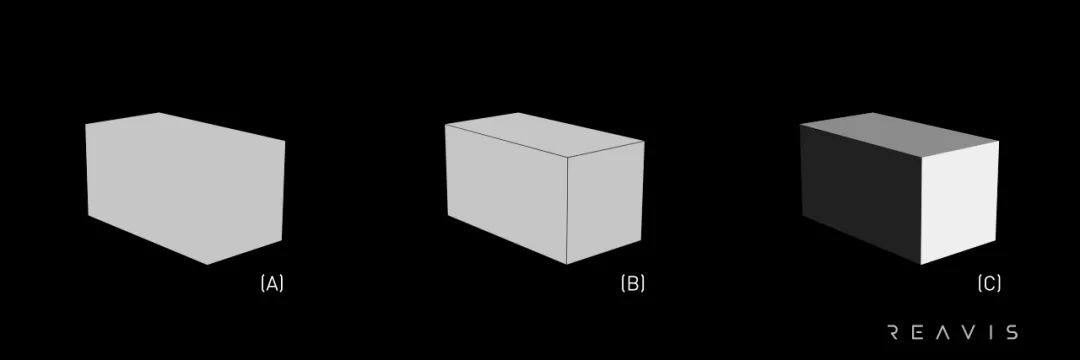

例如,圖(3)(A)中,模型沒有繪制邊線,我們就很難分辨出該模型在這張圖中的每個表面;圖(3)(A)和圖(3)(B)是同一個模型,該模型的每個表面都用同一種顏色進行渲染,畫出邊線是可以讓讀者分辨模型的形狀以及表面;圖(3)(C)是進行過陰影處理的模型,這個模型看起來更加真實,我們能夠很輕松地認出它的每一個面;同時,我們也能夠通過光源的方向,感受到模型擺放的方向。

圖 (3). 經過與未經過陰影處理的模型對比

?線性透視 (Linear perspective)?

線性透視(linear perspective)會采用一些引導線來引導觀察者的視覺看向“遠端”,即引導線會匯聚到一個小的點上,這種匯聚也能夠讓觀察者產生深度錯覺。

線性透視最顯著的特點是物體隨著與觀察者的距離的增加而顯得更小[2]。一個很典型的場景是:當我們站在一條筆直的道路上、向下看時,我們會注意到,道路在延伸向遠處的同時,不斷變窄。圖(4)的長廊所展示的就是一個真實的線性透視場景。

圖 (4). 線性透視場景——筆直的長廊

在圖(4)中,這條長廊引導我們的視覺看向了“遠端”。并且,我們也能有這樣一種感覺:這條長廊的兩端會在無窮遠處相交于一點;這個點就是線性透視中的滅點。當一幅圖在畫面上只包含一個滅點時,它就具備了單點透視的特性。

單點透視通常用于道路、鐵路軌道、走廊或建筑物的圖像。當我們在欣賞這類圖像時,我們能夠感覺到:圖片中的畫面在不斷往遠處延伸,是一種“向畫面內延伸”的觀感。該動態效果如圖(5)所示。

圖 (5). 單點透視

線性透視在繪畫藝術中有著非常廣泛的應用。譬如達芬奇的《最后的晚餐》,就是非常經典的、應用了單點透視的代表作品之一[3][4],如圖(6)所示。

圖 (6). 線性透視在《最后的晚餐》中的部分應用

如果畫面中的立方體,垂直輪廓線與畫面平行、另外兩組水平主輪廓線與畫面斜交,那么在畫面上就形成了兩個消失點,這幅圖就具備了兩點透視的特性;具體的兩點透視模型見圖(7)。

圖 (7). 兩點透視模型

兩點透視通常用于展示某個建筑的一個角落的圖像。當我們在欣賞這類圖像時,我們能夠感覺到:圖像中建筑物的兩個立面形成夾角,從而給我們帶來一種立體感,這是一種“向畫面外延伸”的觀感。圖(8)展示了常見的兩點透視場景。

圖 (8). 兩點透視

結合遮擋、陰影和透視,我們就可以在平面顯示中做出3D的效果,這也是HUD(車載抬頭顯示)在2D平面上實現3D感的方法,效果如圖(9);但是缺少生理線索的3D顯示在效果上往往也會打折,甚至在特定的使用場景下會帶來一定的不適感。

圖 (9). 遮擋、陰影和線性透視在平面中的效果展示

在數字顯示運用的場景越來越廣泛的今天,對于3D產生原理的理解可以讓我們更好地把它運用在顯示產品上,給我們帶來更真實的視覺體驗。

#參考來源: [1]Dueysdrawings.com. (2012). "Shading Tutorial, How to Shade in Drawing". [2]Smarthistory at?Khan Academy. (2013).?"Linear Perspective: Brunelleschi's Experiment". [3]Dominique Raynaud. (2016). "Studies on Binocular Vision". Cham: Springer International. pp. 53–67. [4]Dominique Raynaud. (2021). "Las fuentes ópticas de Leonardo". Perspectiva y visión, ed. UAH. pp. 61–62.

原文始發于微信公眾號(艾邦VR產業資訊):AR/VR基礎原理——3D深度視覺(下)