自1959年日本近藤昭男發明PAN基碳纖維制備技術以來,全球碳纖維產業發展了63年,中國的碳纖維發展幾乎與海外同步,但發展過程一波三折,長期落后海外,直到最近3年產業快速崛起。本文嘗試梳理中國碳纖維的產業發展史,記錄為產業發展做出過卓越貢獻的偉大的人物和企業。

1962年開始,中科院長春應化所的李仍元先生和沈陽金屬研究所的張名大先生先后開始了碳纖維的基礎研究;到70年代初,基于國防需要,國內中科院化學所、上海合成纖維研究所、化工部吉林化工研究院等多家研究機構都投入了對碳纖維的研發,原絲最先取得突破。1972年,化工部吉林化工研究院成功使用硝酸一步法研制PAN基碳纖維原絲, 年產3噸,交付給下游的山西燃化所進行下一步預氧化和碳化試驗。1975年,上海合纖所用硫氰酸鈉法制得2噸原絲,交付給上海碳素廠制備碳纖維。但1966-1976的十年文革期間,實際研發被嚴重拖累,1975年,文革被迫害6年之久的張愛萍將軍首次復出擔任國防科委主任,狠抓國防尖端武器裝備研制,當年11月召開專題會議部署了碳纖維10年發展規劃,國家計委出500萬啟動資金(1975年人均GDP僅267元人民幣),20多家科研單位和企業參與,包括負責原絲的吉林化纖工業研究院、上海合成纖維研究所,負責碳絲研發的吉林、上海、蘭州、撫順4家碳素廠、山西煤化所等。從1975年到1981年,中國各部委合計投入2600萬元,建成PAN基原絲產能50噸/年,碳絲1.5-2噸/年。

國內動蕩之際,海外碳纖維產業的發展卻一日千里:1970年,日本東麗收購了本土先驅東海碳素和日本碳素的專利,次年,T300誕生,碳纖維的中試線月產能達到1噸;1974年,隨著體育市場的爆發,東麗的月產量達到13噸;而中國百噸級T300產線的誕生則是30年以后的事了。到70年代末,東麗碳纖維又介入了民航產業,開辟了第二個藍海市場。

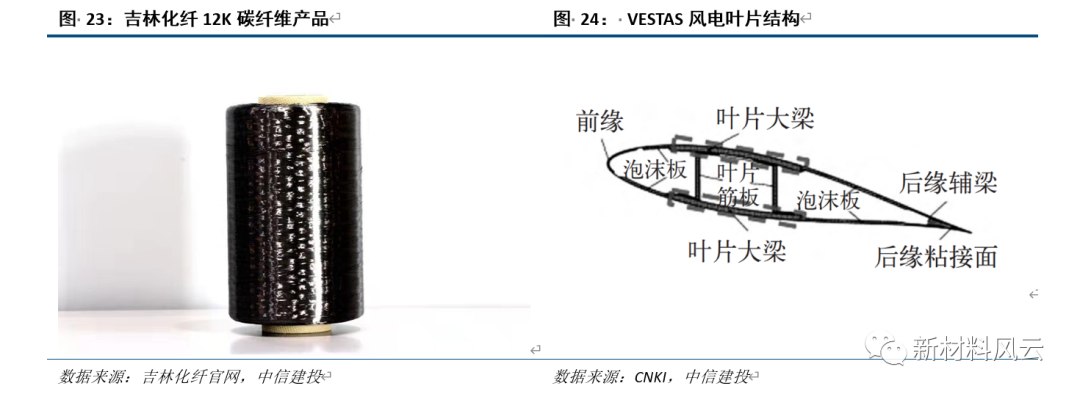

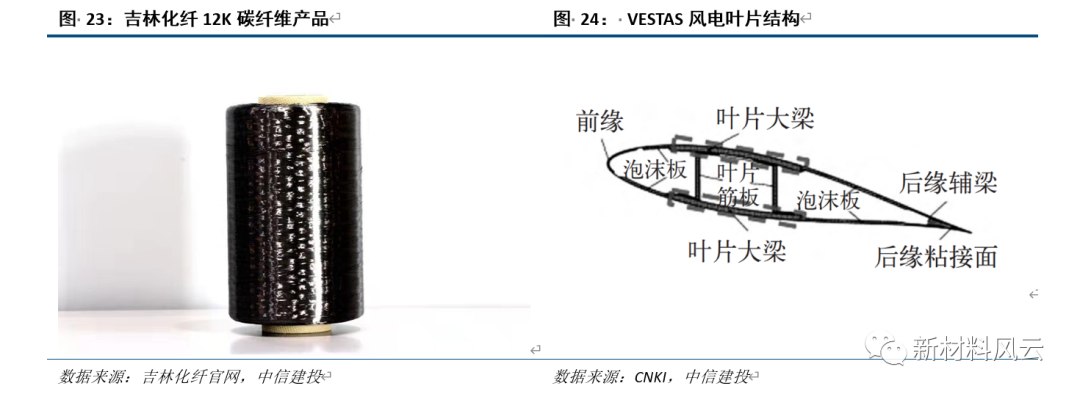

80年代改革開放以后,“造不如買,買不如租”的思潮風行,大量國防項目下馬,碳纖維也受波及。1984-1985年,國防科委承諾給予資金支持引進海外先進技術。但因“巴黎統籌條約”的限制,中國難以獲得全球主流的碳纖維生產和設備廠商的技術,只有英國RK公司愿意轉讓技術。此時因為羅羅公司的失敗,英國的碳纖維產業已經衰落,中國能買的也只有二次甩賣的落后技術。1986年,吉林化學工業以450萬美元購買了RK的年產能100噸(12K)的氧化和碳化設備,以當時的購買力計算相當于今天的20億人民幣,到1990年氧化爐尚可,炭化爐始終開不順。到90年代,北化和北航研究所又出資56萬美元委托RK制造了10噸級(12K)碳化線和中試線,同樣效果不理想。自此,碳纖維技術的引入基本宣告失敗,大部分的研發機構也在九十年代停止了項目研發,包括吉林化工研究院自主研發的一步硝酸法也在1998年停止生產。

這期間,隨著全球體育和民航需求的增長,日本東麗1985年產量達到5000噸以上,1988年更是突破了1萬噸;九十年代東麗更高等級的高強中模T800S成功成為A380的主要承力件,為2010年以后東麗徹底成為全球碳纖維的霸主奠定了基礎。整個八九十年代,國內和海外碳纖維的技術和產業化的差距不僅沒有縮小,反而進一步拉大了。

一而再再而三的失敗使得碳纖維問題成為燙手山芋,大多數技術性官僚唯恐避之不及,到九十年代末,碳纖維的發展徹底陷入停滯,無人再提。

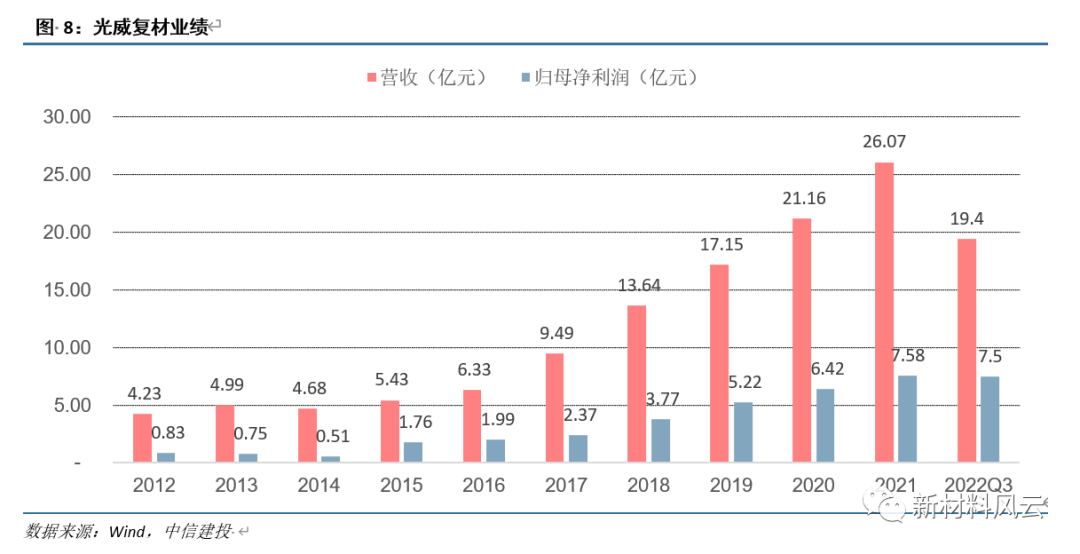

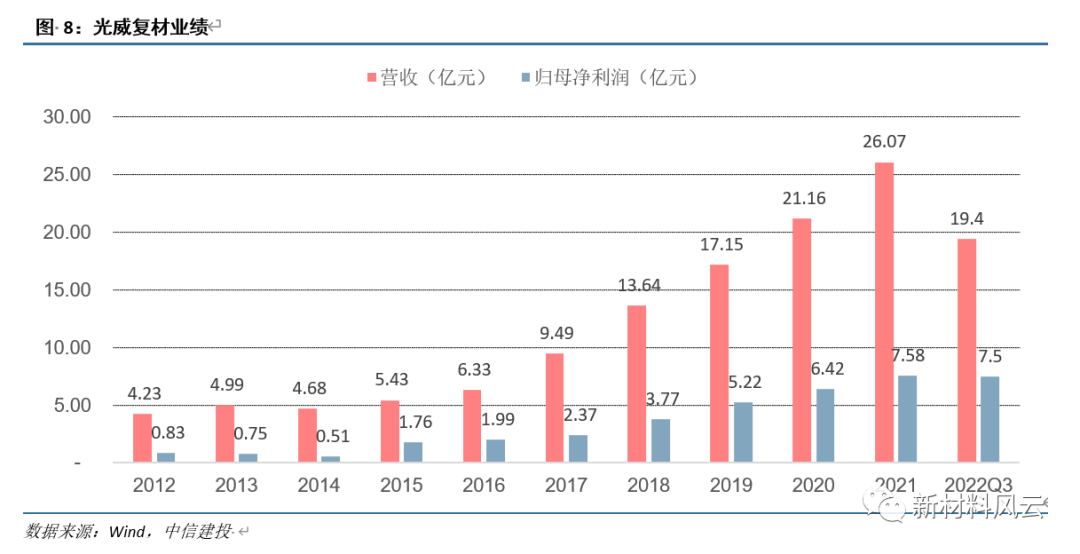

2000年初,中國“材料科學之父”師昌緒院士注意到了碳纖維,彼時已是80高齡的他咨詢了基金委材料科學部原常務副主任李克健后,邀請相關部委組織了兩次研討會,并主動擔任了碳纖維技術顧問和監督。2001年春,師昌緒給江澤民主席寫了一份《關于加快高性能碳纖維的請示報告》,信中提到“我國國防科技存在兩個隱患,一是微電子芯片落后,一是高性能碳纖維生產不能立足國內……碳纖維是先進殲擊機和導彈所必須的復合材料重要組成部分。” 這封信引起了中央領導的重視,當年10月,科技部在863項目中專門增設了1億元的碳纖維專項(304專項),由中科院化學所副所長徐堅出任組長。在實施過程中,師先生吸取以前各自為政、重復研發的教訓,定了兩條規矩:第一,統一領導,不管是哪個單位的,誰拿專項的錢,誰就歸專項領導小組管;第二,公平競爭,專項領導小組派人到申報單位現場取樣,第三方單位統一測試。數據出來后,客觀評比,優勝劣汰。技術層面,也確定了以全球主流的聚丙烯腈碳纖維原絲作為突破口。至此,資金來源、領導方針、競爭制度、技術路線均確定下來,師老親自打造的這套賽馬機制,為后面挖掘黑馬光威做了準備。

(注:2014年11月10日,師昌緒因病在京逝世,享年96歲;2022年11月30日,江澤民主席因病在滬逝世,享年96歲)

與此同時,伴隨著中國經濟發展的騰飛,國內碳纖維市場也快速增長,國內掀起了碳纖維投資熱,越來越多的企業開始介入碳纖維產業,相關碳纖維研究機構也大規模轉讓技術,如吉林化學(后中石油吉化公司)、北京化工大學、中科院山西煤化所、山東大學、東華大學等;通過十多年的發展,國內涌現出了一大批明星企業:光威、神鷹、恒神、康得新等。然而碳纖維畢竟作為一個技術密集和資本密集型的行業,行業過度投資的弊端很快在2010年后期體現出來:量產、質量、成本、定價……每一步都可以讓企業折戟,行業出現泰先、中恒、中安信等企業破產案例,投資意愿也大幅度下滑。

同期,自80年代開始介入航空航天產業的東麗,終于在2010年以后開始進入收獲期:波音和空客的代表機型B787、A350的碳纖維復材使用比例均超過50%,產量也大幅度增加,東麗作為核心供應商,其碳纖維業務的營收規模從2010年的4億美元增長到2018年的22億美元,一舉成為全球第一碳纖維巨頭。30年以上的跨周期研發投入,奠定了東麗今日的產業地位。

1.4、2020s 新能源浪潮,碳纖維二十年不遇的產業機遇來臨!

2020年上半年新冠疫情爆發下,全球碳纖維產業鏈供需兩端受創,行業景氣度跌到谷底。但下半年經濟逐步恢復,工業品需求大幅度回升,特別是在風光氫為代表的新能源需求帶動下,碳纖維一貨難求,T300-24K的價格從2020年上半年的10萬元/噸上漲到2022年11月底的13.5萬元/噸,T700-12K更是從13萬元/噸上漲到23萬元/噸。以吉林化纖、中復神鷹為代表的民用碳纖維企業,盈利快速增長同時借此良機大幅度擴產;預計到2023年吉林化纖產能規模接近6萬噸,中復神鷹則接近3萬噸,僅僅3年時間兩者的產能規模就與全球碳纖維老大東麗并駕齊驅,成長速度驚人。回望過去六十年的艱難探索,中國的碳纖維企業,就這么崛起了?

實際上,自2017年至今,國內碳纖維市場一直保持了25%以上的增速,只是彼時中國市場只占全球30%左右,還不足以左右全球產業景氣度,而到2020年以后國內市場已經占到全球的半壁江山,且主要的增量均來自中國。雖然東麗、卓爾泰克等外資長期對中國市場傾銷,碳纖維的價格長期低迷,但中國的強勁內需孕育了國內碳纖維產業的壯大機遇,吉林化纖(國興)、中復神鷹等代表性企業在2017-2020年持續地研發投入和擴產,技術上一日千里。疫情對全球產業鏈和資本開支的沖擊下,這些黑馬企業嶄露頭角,加速了國產替代的過程。

更重要的是,自2000年開始,在江澤民主席的支持和師昌緒院士的呼吁下,中國碳纖維產業經過整整二十年的發展和反復洗牌,沉淀出一大批優秀的技術和管理人才,以及相對完備的產業鏈。今天依然站在擂臺上、能被投資者注意到的企業,無一不是經歷了十年以上的探索和沉浮。這兩三年高成長的背后,是十多年甚至二十年的捶打和歷練。碳纖維產業,只有老兵,沒有新手。

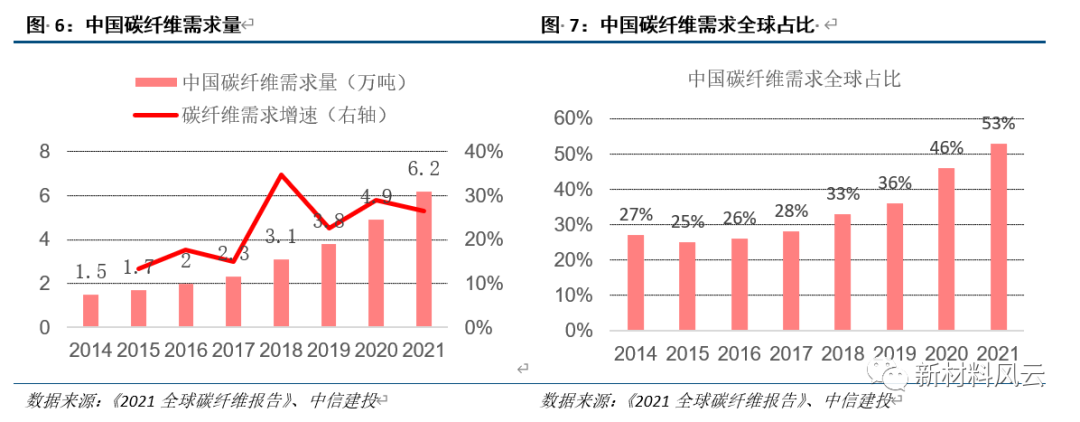

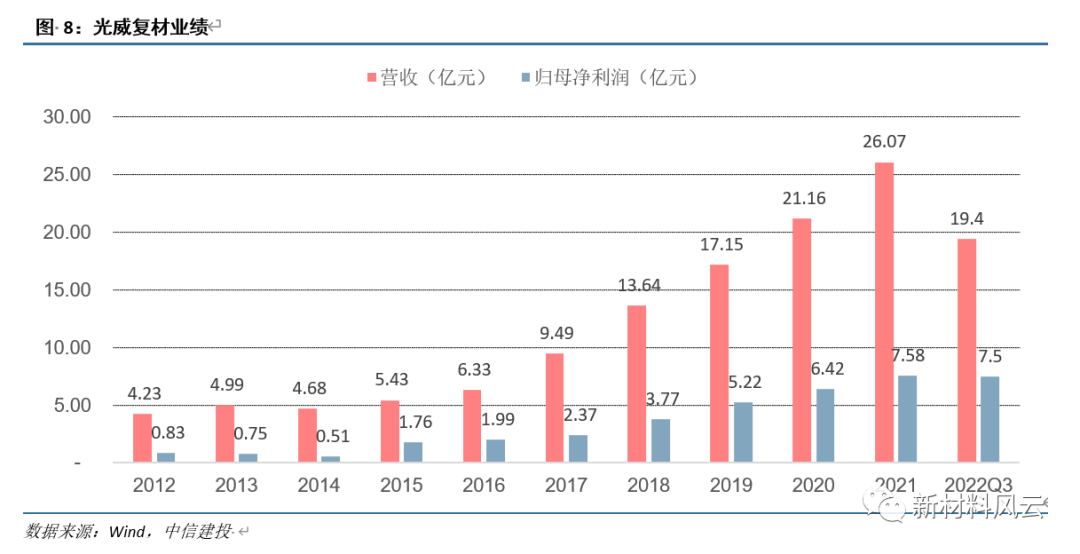

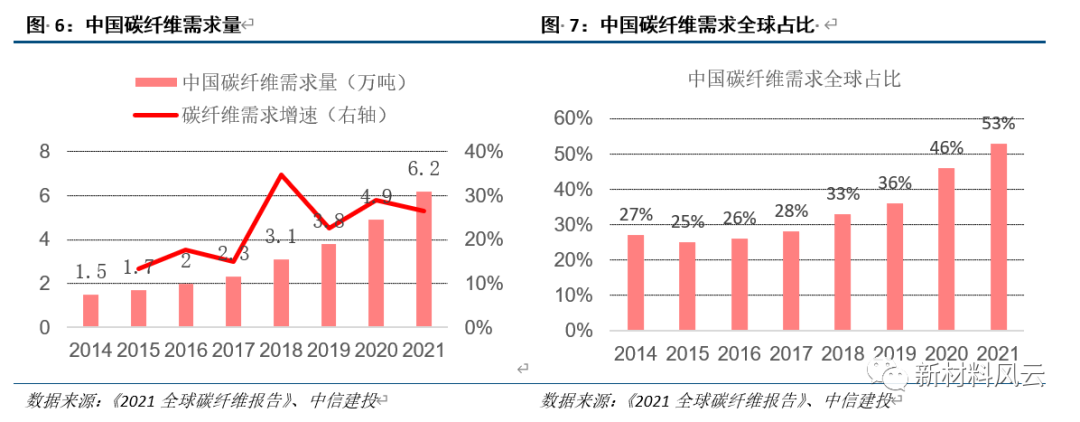

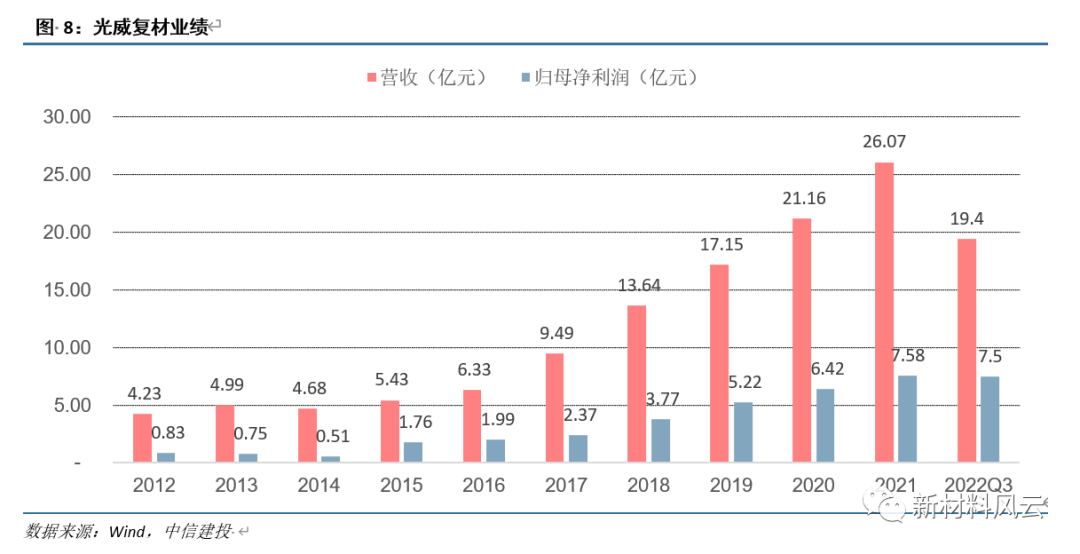

2.1、光威復材(300699):中國碳纖維產業先驅

光威集團的創始人陳光威先生1942年出生于山東威海,曾在田村鎮王家欽村擔任大隊長、村支書、鎮工辦副主任。陳光威于1987年接手瀕臨破產的鎮辦企業——威海石化科研器材廠,從此走上創業之路。1989年光威開發魚竿漁具,90年代末魚竿業務做到全球第一;1998年又將產業鏈向上游延伸,建設了國內首條寬幅預浸料生產線。為了徹底改變上游碳纖維受制于外資的困境,2002年陳光威聘請了前吉林石化研究院的總工陳光大,正式進軍碳纖維產業,通過夜以繼日地攻堅克難,一年后就做出了高強型碳纖維樣品。

同期,科技部成立了碳纖維863專項,公平競爭、一切以產品質量說話,光威的產品因優異的性能引起了師昌緒院士的關注。在師老的支持下,2004年,光威以產品硬實力入圍863,正式進入“國家隊”;2005年光威完成了國內首條10噸級碳纖維工程化生產線,順利完成國家863項目。2007年,光威的130噸原絲/50噸碳化年生產線通過了驗收評審,正式“參軍”。

研發成功的背后是難以想象的資金和精力投入,自2002年到2017年公司上市,陳光威為碳纖維項目前后投入接近40億(不包括國家經費),不僅每年釣具業務的利潤都投入項目,陳光威抵押了個人全部家產給銀行,公司一度因為資金鏈緊張接近破產邊緣。如果僅僅考慮財務回報,陳光威的投入并不值得,到2017上市時,光威的利潤才兩億元,上市至今的利潤總和不過22億。但一個高科技產業的發展,0到1那一步總需要偉大的企業家和投資家以宗教般信仰和熱誠超越常規的利益觀披荊斬棘、砥礪前行,方有后來者站在巨人的肩膀上登高望遠。

2017年4月,陳光威先生因勞累過度病逝。所謂“沉舟側畔千帆過,病樹前頭萬木春”,民族之光,當之無愧。

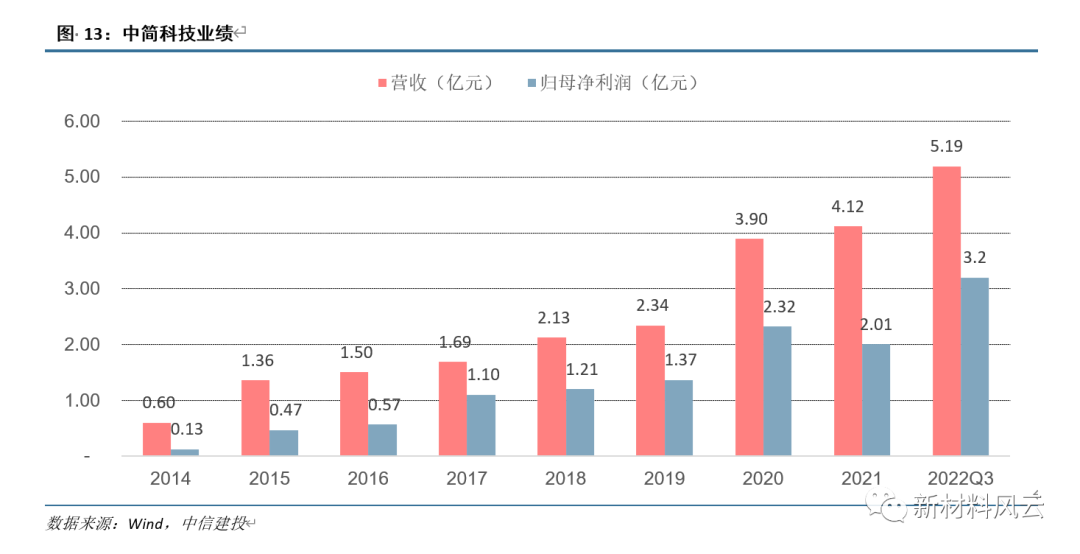

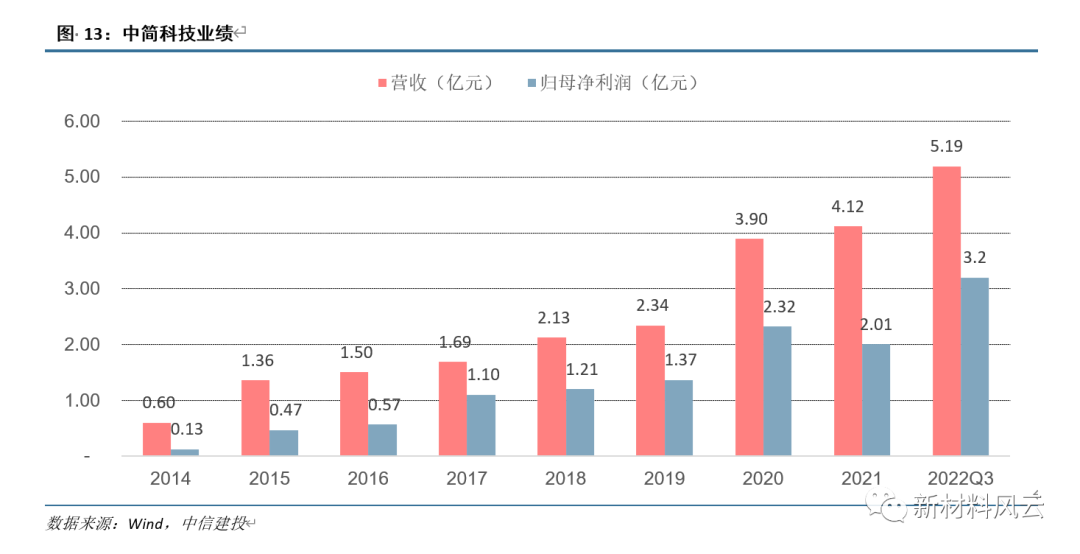

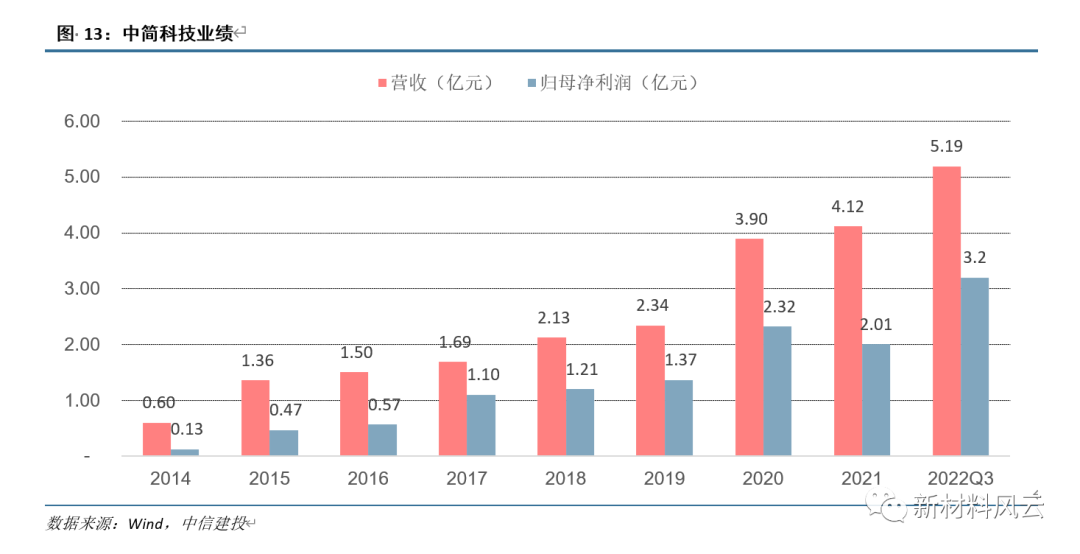

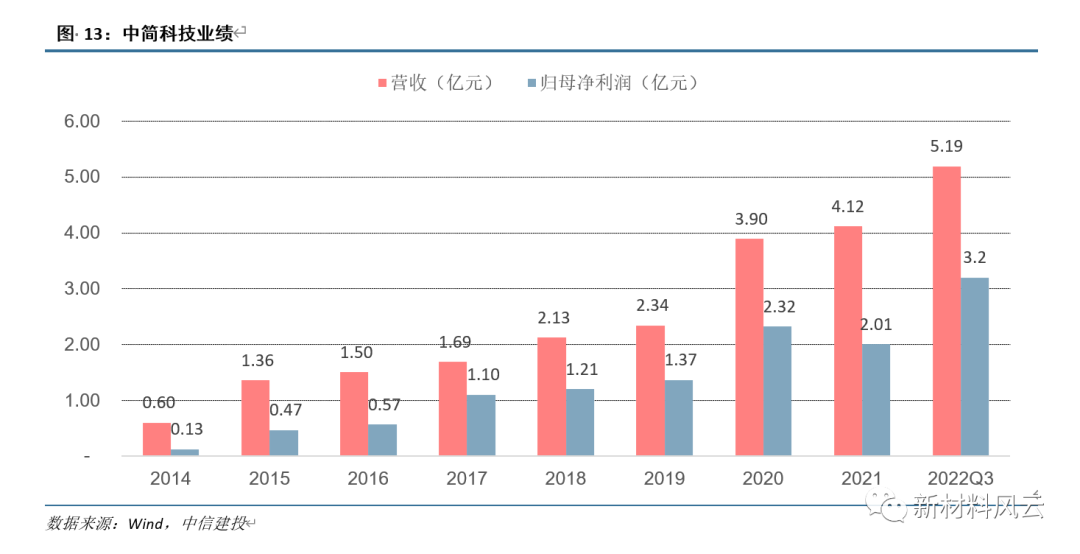

2.2、中簡科技(300777):學者轉型企業家,軍用碳纖維的后起之秀

中簡的創始人楊永崗先生,出生于1967年4月,1989-2015年在中科院山西煤化所工作學習,師從已故國內知名碳纖維專家賀福,曾任山西煤化所研究員、中國科學院炭材料重點實驗室副主任。2008年,楊永崗作為碳纖維技術專家南下常州創業,團隊初始成員幾乎都來自山西煤化所。創業早期,為了解決資金問題,初創團隊出讓了大部分股權,到2015年股份公司成立后團隊持股僅30%。

2008-2013年,中簡科技幾乎沒有量產,5年時間一直在研究如何讓碳纖維產品保持穩定。2013年,中簡終于實現T700級碳纖維在航空航天領域的穩定供貨,打破了日美等發達國家對中國的封鎖。到2019年上市時,中簡科技的ZT7(T700級以上)產線規模達到70噸/年,2021年達到120噸/年,并且年底投放了330噸/年的ZT7(3K) 新線,預計2023-2024年新投產線規模到千噸以上(ZT7-12K)。在軍用碳纖維領域,中簡作為后來者和光威形成了雙龍頭的產業格局。

2.3、恒神股份(832397):也曾壯志未酬,有望撥云見日

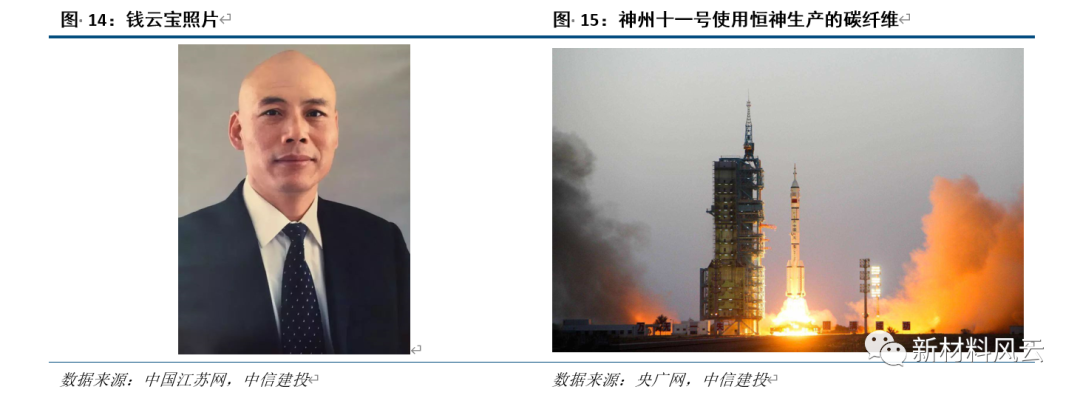

恒神成立于2007年,已故創始人錢云寶先生出生于1957年,江蘇鎮江丹陽人,90年代創業先后從事信息記錄紙和銀行卡等業務,并成立了恒寶股份(002104),后者于2007年深交所中小板上市。同年,在碳纖維投資熱潮下,錢云寶成立了恒神。

和其他碳纖維企業不同,恒神在成立之初就定了“全產業鏈”的戰略:從碳纖維到下游的預浸料、復材全部介入生產。這種戰略的出發點,在于恒神立志碳纖維應用解決方案的提供商,而非單純的材料廠商。完整的解決方案應包括碳纖維復合材料的結構設計、工藝設計、原材料選配、產品測試等幾個方面,碳纖維材料只是其中之一。換句話說,恒神想挑戰的不僅是碳纖維的生產,而是產業標準。全產業鏈對恒神的技術要求更加苛刻:碳纖維、樹脂、上漿劑、成型工藝、結構設計,任意一個環節都不能出錯,否則前功盡棄。

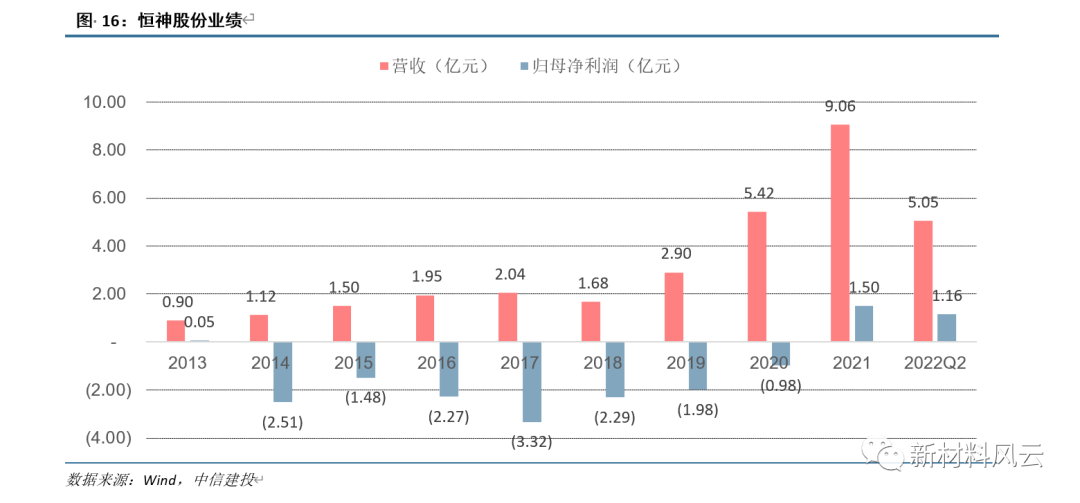

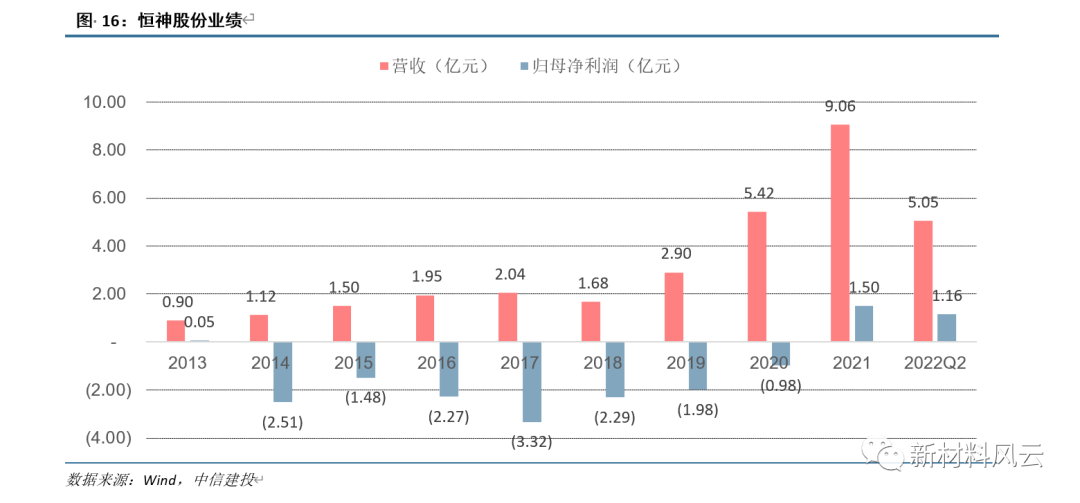

要實現這個戰略就必須匹配大量的資金,自2007年成立不到2015年新三板掛牌前,不到10年恒神累計投入40多億資金,大部分投在基建和先進設備購買上。錢云寶為籌建資金賣掉了恒寶大部分股份,還抵押了全家包括兒子錢京在內兩代人的所有家產,用于銀行貸款。恒神也順利完成千噸線、預浸料、樹脂、復合材料等產線的建設,2016年航天508所的神舟十一號上天,其太陽翼板采用的就是恒神的碳纖維。然而,財務壓力始終伴隨恒神,2014-2017年,恒神的收入1.12億增長到2.04億,虧損卻持續擴大,2017年虧損額達到3.3億元。更不幸的是,2017年4月錢云寶先生因勞累過度病逝。

父親去世后,其子80后少帥錢京接班。恒神的發力方向從航空航天產業擴大到工業領域,2018年1月,恒神與中車長客研制出全世界首輛全碳纖維復合材料地鐵車體,車體結構采用復合材料制造前沿技術熱壓罐、拉擠、OOA液體成型等工藝,首次實現從外部的次承力件到主承力件的全復合材料化應用。2018年末,因資金壓力,恒神引入陜煤,后者注資15億成為恒神第一大股東。度過2018年的危機后,恒神的的經營業績逐年好轉,收入從2018年的1.7億元增長到2020年的5.4億元,凈利潤從-2.3億元減虧到-0.98億元,資產負債率也從70%以上下降到30%以內。2021年隨著碳纖維景氣度的上升,恒神終于扭虧,公告其全年業績1.31~1.6億元。創業15載的負重前行,終于看到了曙光。

2.4、康得新(002450,已退市):影響力最大、最值得復盤的失敗案例

康得新的創始人鐘玉,生于1950年,祖籍山東榮城,從小在計委大院長大,“老三屆”人,經歷頗豐:上山下鄉、當兵做工人、讀大學和研究生、科研經商。1976年,鐘玉從北京航空學院畢業,被分配到了航空部125曙光電機廠微電研究所,28歲毛遂自薦任戰斗機主發電機的主管設計師,因研發貢獻突出,34歲被破格提升為副所長。1988年,38歲的鐘玉已升至航空部125廠廠長(正局級),卻辭職下海創業,為此失去了黨籍。創業后鐘玉先后從事過電動車、工業清潔、代理進口設備、房地產以及預涂膜(康得新上市時的主業)。從履歷便知其人能力出眾、膽氣過人,敢跨界、敢承擔風險,這種性格能成其輝煌——鐘玉事業巔峰期被稱為“新材料界的任正非”,也最終令其折戟于碳纖維、鋃鐺入獄。

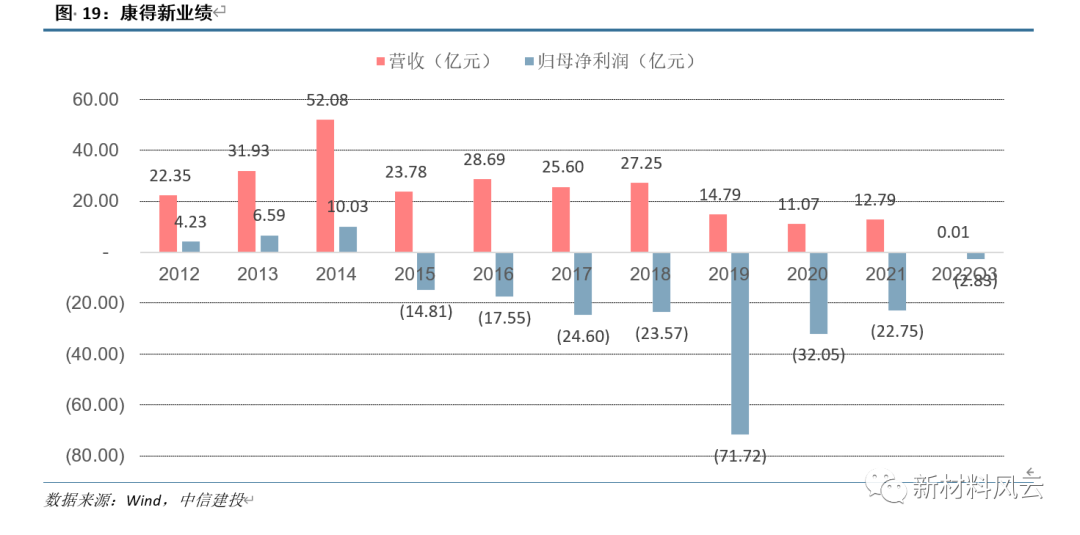

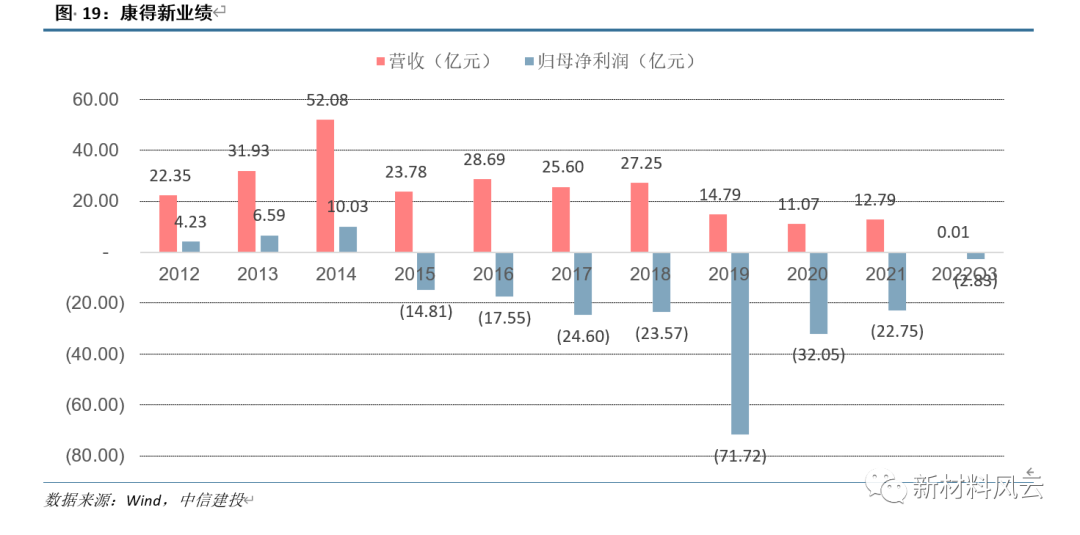

2010年康得新以預涂膜業務上市,次年毛利率受行業景氣度影響下滑,隨即2012年康得新定增16億進入市場空間更大的光學膜,到2013年收入達到32億,利潤6.6億,收入利潤是上市時的6倍以上。轉型成功給了康得新發力碳纖維產業的野心:2013年,康得新大股東康得集團旗下的中安信在河北廊坊投資50億生產5100噸碳纖維產線,一期1700噸于2016年投產;2016年康得復材在廊坊投資28.5億,從事汽車用碳纖維部件的生產;2017年在山東榮成成立康得碳谷,規劃投資500億。

應用端看,康得集團重點發力兩個碳纖維下游領域:航空航天和汽車。鐘玉本身是航空部出身, 2017年又挖了中航復材前董事長做康得復材總裁,瞄準航空航天市場是順理成章。汽車方面,2013年寶馬和西格里合資成立西格里汽車碳纖維公司,業界普遍認為汽車有望成為下一個碳纖維的大賽道。按照全球9000萬輛的汽車產量,單車50kg計算,整個碳纖維的潛在應用市場規模接近450萬噸,而當時全球碳纖維的用量還不到10萬噸,市場的潛力驚人。2016年以后又出現了新能源汽車輕量化的需求,北汽、蔚來、寶馬、奔馳等也和康得復材簽訂了合作協議。這些戰略規劃在當時看未必錯誤,畢竟誰也無法預料寶馬和西格里的蜜月只維持了4年;時至今日,康得復材當年積累的技術和人才依然有望在他處開花結果。

真正讓康得集團出問題的地方在于急功近利。碳纖維畢竟是技術和資本密集型行業,上游得面臨外資的競爭擠壓、下游還要做創新和時間賽跑,光威、中簡、恒神、神鷹、吉化這些還在擂臺上的選手,無一不是經歷高投入、長期虧損、十年以上的堅持,然后再加點運氣才活下來。康得集團從2013年介入碳纖維到2019年初暴雷也不過五六年時間,技術方向選擇了最難的碳纖維-復材的全產業鏈,即便有上百億的投入,短期難以有經營回報實在是太正常了,能用資本攻破的產業談不上有壁壘,高技術壁壘產業外圍總是尸橫遍野。盲目投資下,碳纖維業務成為不折不扣的資金黑洞,最終徹底吞噬了鐘玉和他的康得集團。2019年12月,鐘玉入獄;2021年4月,康得新退市。

2.5、中復神鷹(688295):十年磨一劍,終有騰飛時

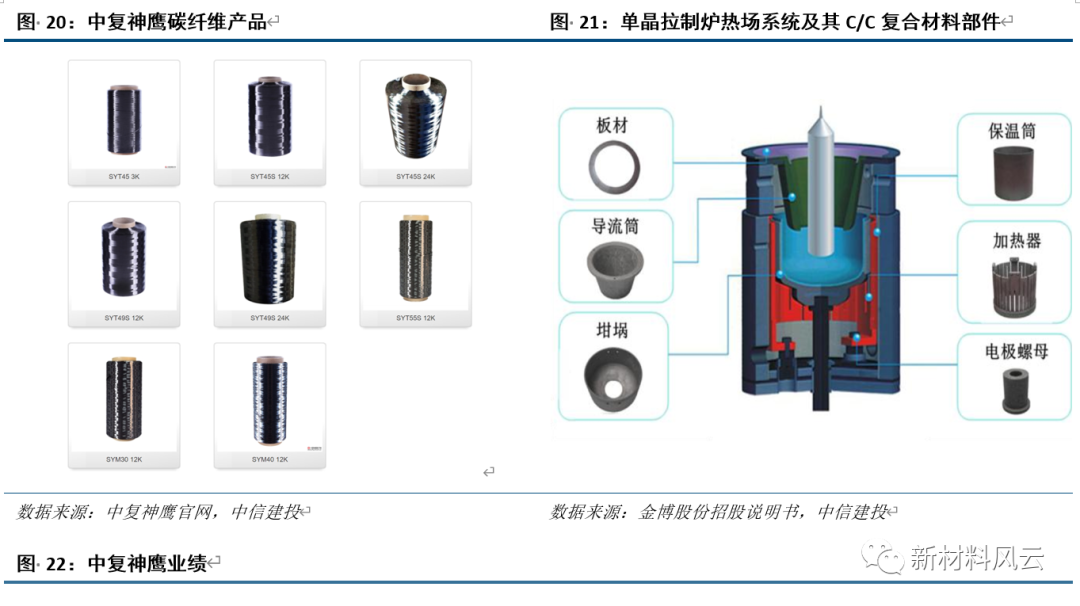

中復神鷹的創始人張國良,出生于1956年9月,湖北黃岡人,1982年自武漢理工機械專業畢業,被分配到連云港紡織機械廠工作。1992年紡機廠瀕臨倒閉,張國良臨危受命擔任廠長,通過技術創新擺脫了困境。2001年紡機廠改制成功更名“鷹游集團”。2005年張國良注意到:碳纖維是國家急缺的戰略物資,而且生產原理和腈綸很類似,自己多年的紡織機械設備經驗可以派上用場。2006年鷹游集團在連云港投資成立神鷹新材料,創業次年中國建材增資入股占比45%, 后者2010年、2014年又兩度增資完成控股,中國建材的入股給了張國良雄厚的資金支持,使他更敢于著眼長期。

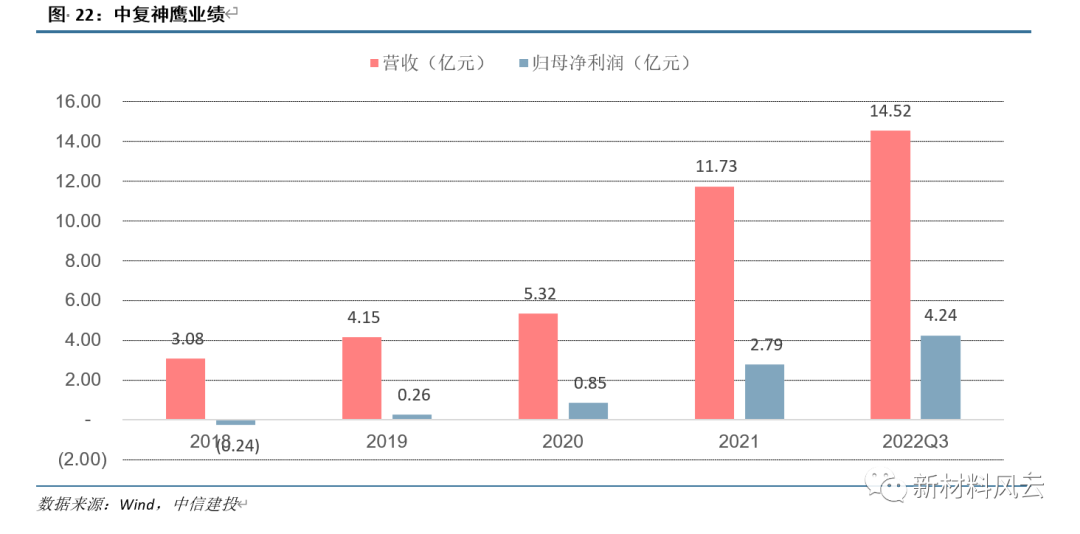

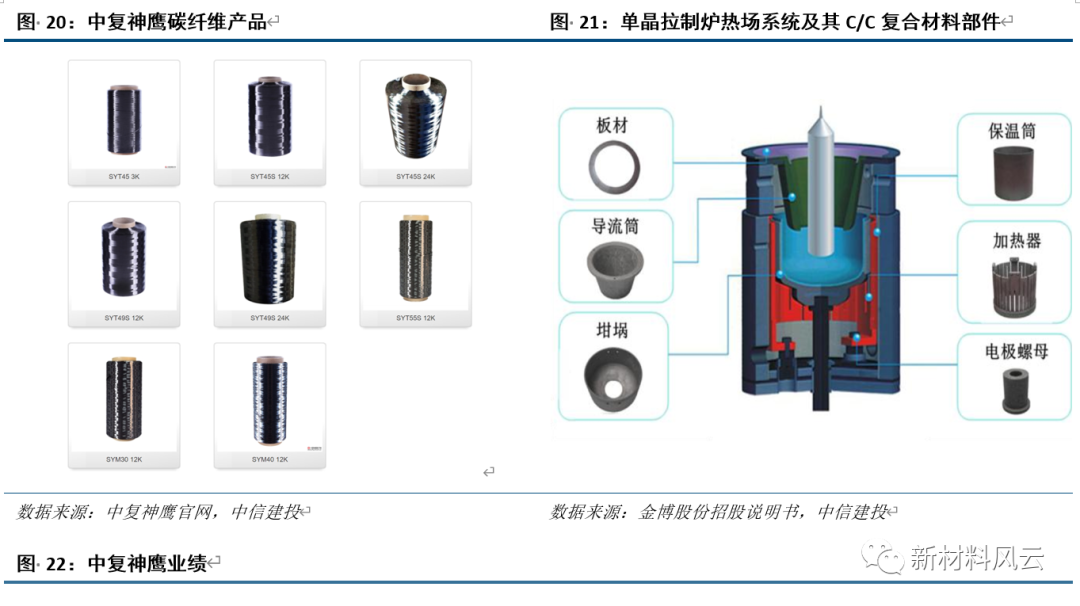

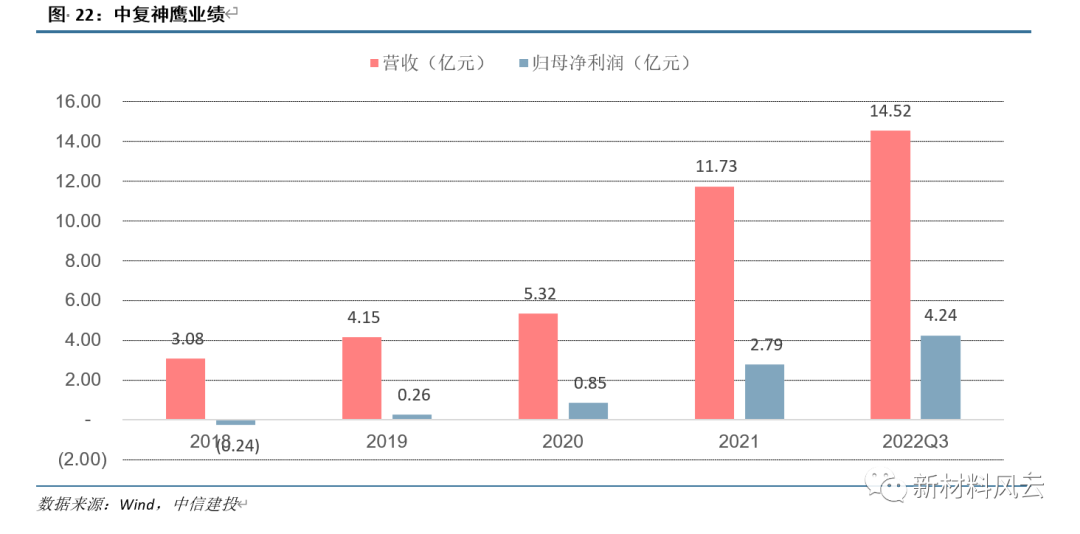

神鷹的工程化能力強,戰略風格的特點是“敢為天下先”:2009年濕紡T300千噸線投產,這是當時國內最大的規模化產線,但很快就換了技術賽道主攻干噴濕紡,2013年干噴濕紡T700千噸線投產,彼時中國碳纖維民用需求不足萬噸,其中T700也就2000噸,基本被外資占據;2017年又更進一步做出千噸級T800,一個更小的市場;2019年,彼時康得新剛剛暴雷,碳纖維行情極差行業普遍虧損,神鷹卻在西寧開啟了萬噸線建設,是其連云港產能的3倍,業內普遍看不懂。直到2020年,碳纖維迎來二十年未見的高景氣,神鷹量價齊升、盈利猛增,2021年的銷售規模做到11.7億,利潤2.8億,產能9500噸,收入、產能同比2019年翻了3倍,利潤翻了快10倍。

神鷹的投資決策,以短期三五年內的經營視角是完全看不懂的,以十年以上的周期看:其市場開拓瞄準的是碳纖維產業的皇冠:大飛機,技術發展對標的是全球霸主東麗;為此,短期的盈利并非神鷹的考慮。要做到這一點,需要的是可靠的金主和對技術有信仰的團隊,缺一不可。自2007年入股到上市之前,中建材為神鷹注資近20億,神鷹的高管團隊也大多技術背景。2022年4月6日,中復神鷹在科創板上市,募資29.33億。十年磨一劍,終于熬過了漫漫長夜。

2.5、吉林化纖(000420)+吉林碳谷(836077):行業黑馬!大絲束碳纖維龍頭,中國卓爾泰克

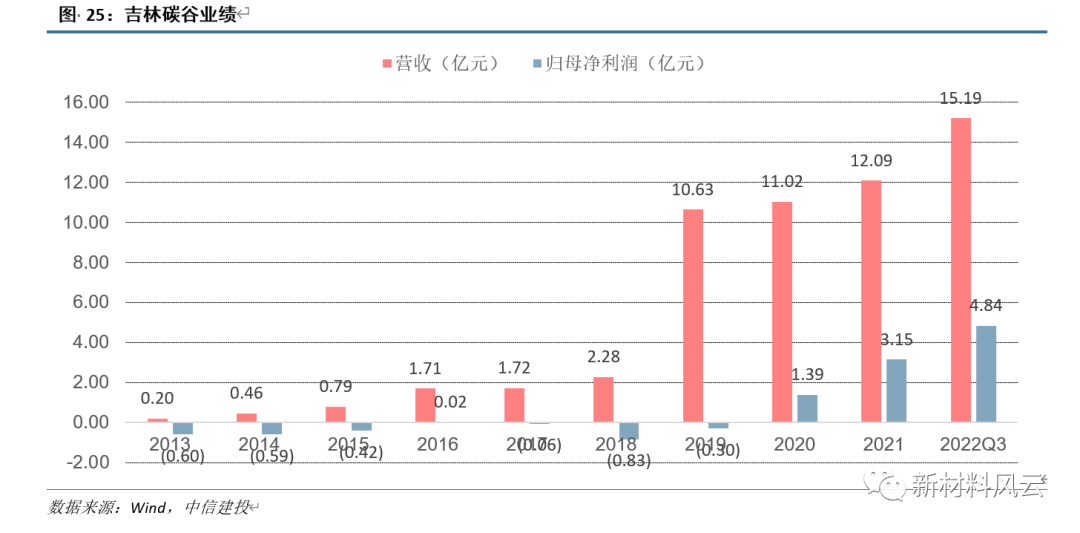

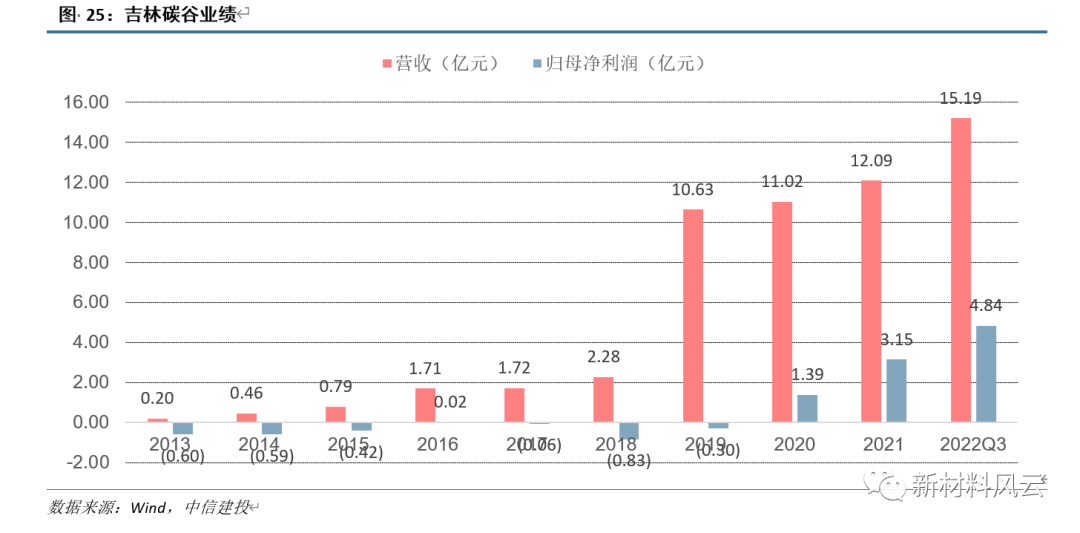

吉林化纖集團的董事長宋德武,出生于1971年5月,1995年畢業于吉林化工學院有機化學專業,畢業后入職吉化從基層車間技術員做起,先后取得國家專利17項,后轉管理崗,到2013年正式掌舵吉林化纖集團。彼時集團公司慘淡經營、入不敷出、資金短缺,所轄A股公司也瀕臨退市。宋德武上任后狠抓融資和技術,通過資本市場兩年內融到25億,大幅提高主業產品技術和質量,2015年又將吉林碳谷送上新三板融資7000萬,為后來碳纖維產業的發展打了基礎。在宋德武的努力下,集團公司經營顯著好轉,其上任當年上市公司虧損3.9個億,次年即實現扭虧,并在接下4年業績持續增長。

從小絲束轉向大絲束。碳纖維的市場潛力遠高于傳統主業,且原絲的工藝原理和腈綸類似,宋德武決心發展碳纖維業務。吉林碳谷早期產品以12K以下的小絲束原絲為主,然而小絲束市場規模小,且下游廠商大多自配原絲,市場格局難以打開。2016年,集團與浙江精功合作,在吉林建立碳纖維生產基地,重點發力24K以上的大絲束研發,2017、2018年大絲束產品完成定型,次年吉林碳谷業績騰飛。同期,借原絲之力,吉化集團介入下游碳纖維生產,2018、2021年上市公司兩次收購吉林精功(現吉林寶旌)合計49%股權,2020年國興新材料又受讓江城碳纖維(現國興碳纖維)100%股權,2022年上市公司又啟動定增募投下游復材項目。至此,“吉化系”已經完成 “原絲+碳絲+復材”的完整產業布局。

黑馬的成因。2020年之前,“吉化系”(代指吉林化纖和吉林碳谷)在江湖寂寂無名,兩年不到,業內突然發現,吉化系已成為國內最大的碳纖維廠商:原絲產能6萬噸、碳纖維產能2萬噸,“十四五”期間要分別擴到20萬噸和10萬噸,而全球大絲束龍頭卓爾泰克產能規模也就是3萬噸而已。

吉化這批黑馬是怎么出現的?回看其發展歷程,答案依然是持續技術和資本的投入。2020年以前,國內民用碳纖維市場雖有增長但一直是有量無價,國內廠商慘淡經營、全行業虧損,與外資差距巨大。于是大多數廠商傾向發展盈利水平較高的3-12K小絲束,對24K以上的大絲束的技術投入并不夠,因此國內大絲束的發展一直是滯后的,特別是原絲工藝和規模化的碳纖維生產。而吉化卻依托強大的腈綸工業,從小絲束出發打通了大絲束原絲工藝,又和浙江精功合作掌握了氧化、碳化技術,前后的研發投入超過十年。最終風口來臨,大鵬展翅九萬里,一舉做大。海外也有類似案例,全球碳纖維八強之一土耳其阿克薩公司,同樣是依托腈綸工業先后發展原絲和碳絲,在業內有了一席之地。黑馬的出現并沒有違逆產業規律。

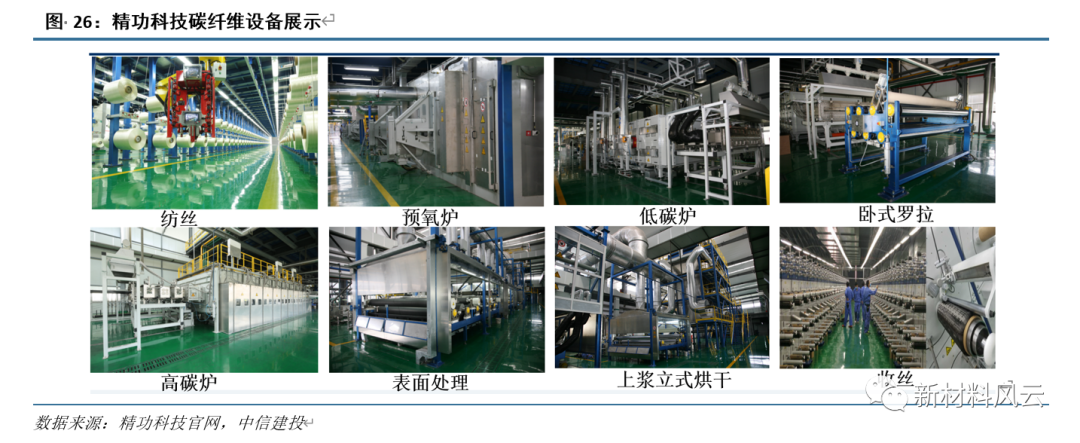

2.6、精功科技(002006):群雄爭霸,設備先行

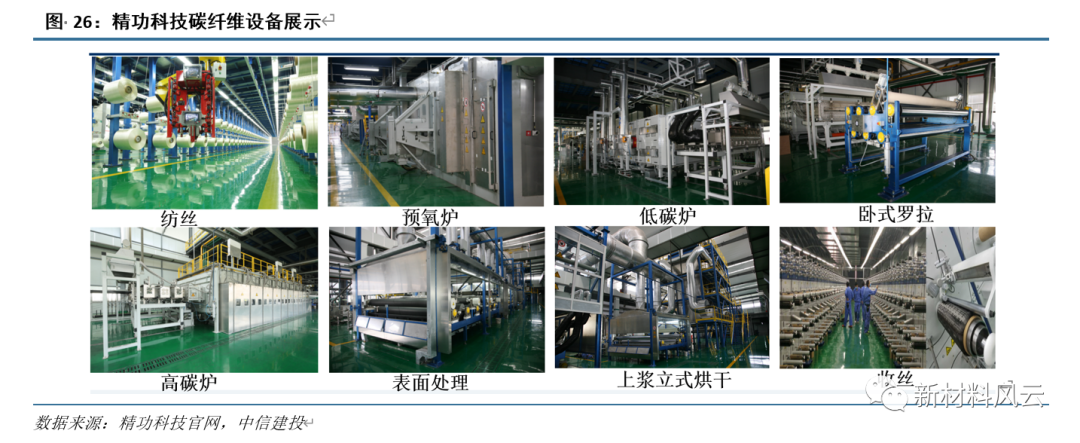

設備曾經是中國碳纖維產業最大的攔路虎,特別是從原絲到碳化的一系列設備:氧化爐、碳化爐、表面處理、上漿機、卷繞機、焚燒爐等。碳纖維工藝流程多、技術迭代快,碳纖維的歷次產業革命往往伴隨設備的大幅度升級。在2020年之前,全球碳纖維設備供應商以美國、德國為主,中國企業想采購設備只能進口,費用高昂不說,還要面臨兩個挑戰:一是國際最先進的設備對中國禁運,只能買到技術滯后的設備或二手設備;二是試生產環節中的設備調試存在很大的不確定性。碳纖維生產環節多,工藝調試本身難度就大,而不同環節的設備又來自于不同的廠商,調試周期長、難度大。特別是對于首次介入碳纖維生產的企業,單條生產線的設備投資額就不低于2.5億元,調試失敗相當于投資打水漂,即便調試成功能夠試生產,還有開工率和成本的挑戰,碳纖維是少數折舊和能耗同時具備規模效應的行業,開工率相差10%,成本差距就是5000元以上,在行業低迷期,五千元的成本差距幾乎可以決定企業的生死。因此,設備技術差距進一步拉大了本土企業和外資間的成本劣勢,后者的碳纖維售價長期低于中國本土企業的生產成本。外資傾銷之下,中國雖然是全球碳纖維增速最快的市場,但產品價格低迷,國內企業長期虧損。究其原因,逐鹿中原,必須設備先行。

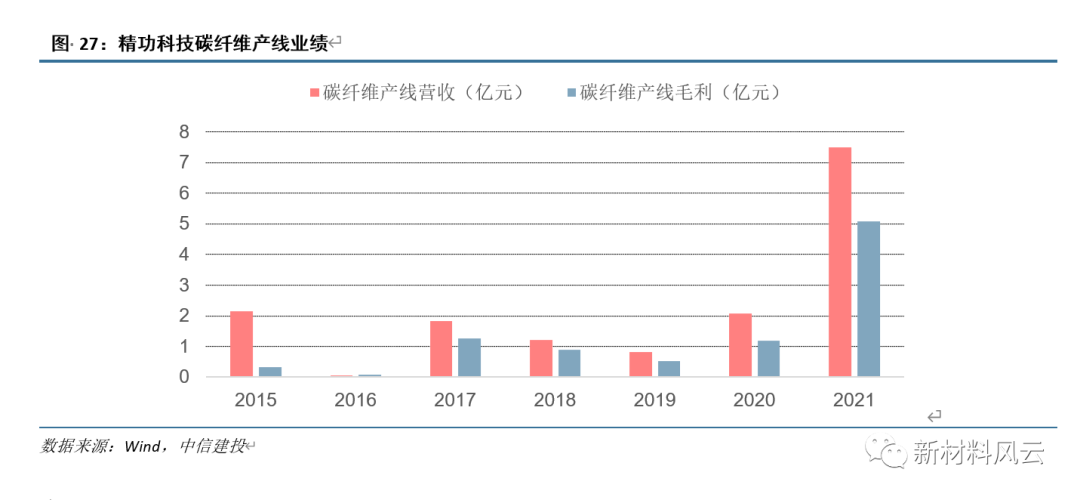

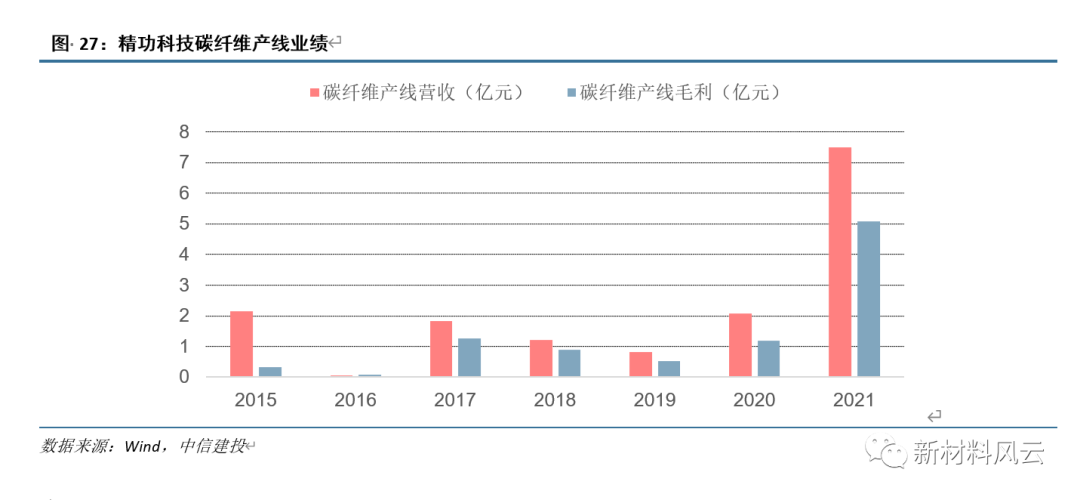

2013年,精功科技成立碳纖維事業部,從事碳纖維設備的進口和國產化,2015年首套進口碳纖維成套設備交付給集團旗下的浙江精功(現“浙江寶旌”),2016年在浙江和吉林省政府牽頭下,浙江精功北上成立吉林精功(現“吉林寶旌”),與吉林化纖集團合力攻關大絲束,吉林碳谷出原絲、吉林精功出碳絲、精功科技出設備。苦心經營之下,2020年精功首條千噸級碳纖維生產線國產化,核心設備和零部件全部自給,恰逢行業蒸蒸日上,捧出了大絲束的黑馬吉林化纖,也一舉奠定了精功科技在碳纖維設備江湖的“一哥”地位。2020年年底底,浙江精功被寶武收購更名,精功科技則正式成為國內唯一的的獨立碳纖維設備廠商,提供全套設備和調試開車的一條龍服務。自此,國內大絲束碳纖維投資門檻大幅度降低,單條生產線的設備投資額從3億元以上下降到1.6-1.8億元,購買精功設備的廠商也無需擔心設備調試失敗。中國本土的碳纖維產能擴張再次加速,據統計,目前國內已披露的碳纖維擴產規劃就有15萬噸以上,對應設備需求百億市場。

2021年,精功科技完成6條生產線的交付,并一口氣簽署了10條碳纖維產線的合同。公司2021年收入17.3億元,創歷史新高,其中碳纖維業務收入7.5億元貢獻的主要的業績增量,公司當年凈利潤1.1億元,2022年前三季度精功科技實現利潤1.6億元,同比增長88%。

回顧過去六十載,碳纖維產業之路雖然艱辛,關鍵時刻卻不乏英雄人物,以一己之力擔起產業興衰重任。江山如畫,一時多少豪杰!希望以此文讓更多投資者了解到中國碳纖維產業的發展歷史,銘記那些為產業興盛做出過卓越貢獻的英雄。

原文始發于微信公眾號(艾邦復合材料網):中國碳纖維往事:風云六十載