在中科院大連化物所,科研團隊正在研發新一代“電力銀行”,能夠在電力系統中起到“削峰填谷”的作用,助力我國能源綠色低碳發展新格局建立。

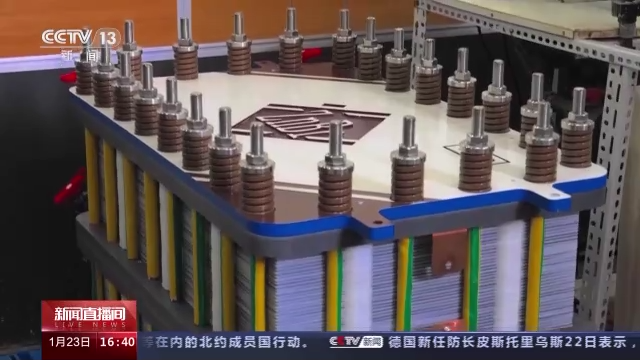

春節期間,在中科院大連化物所,科研團隊正在開展全釩液流電池60千瓦電堆研發。相較于上一代已經在電站投入使用的30千瓦電堆,同樣體積,其功率可提高整整一倍。

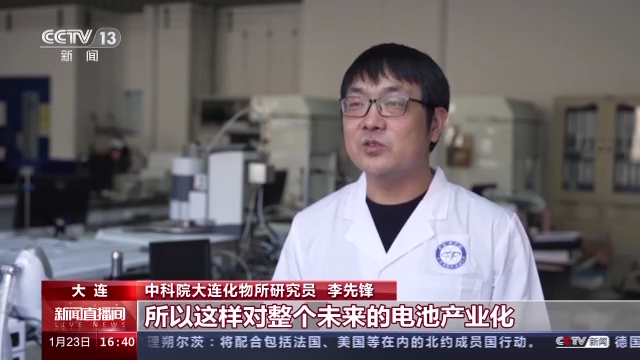

中科院大連化物所研究員 李先鋒:我們正在做液流電池技術的更新換代,這樣能進一步降低成本,同時提高系統的集成度、減少占地面積等,所以對整個未來電池產業化應該是一個巨大的推動作用。

李先鋒所說的“電堆”“電池”,完整名稱是“全釩液流電池”,在電站中主要儲存可再生能源所發的電量。這個“電力銀行”長寬分別為134米、119米,在這個空間內安裝700多個儲罐,儲罐中充滿不同價態的釩離子溶液。

充電時,可將電能轉化成化學能;逆向轉化,它就能放電來緩解電力需求缺口。

采用該項技術的百兆瓦級大連液流電池儲能調峰電站,2022年5月實現并網,10月底實現滿負荷充放電,最多可存放40萬度電,以我國居民每日人均用電2度計算,該電站可供20萬居民一天的用電需求。

中科院大連化物所研究員 李先鋒:是我們全球首套,也是國家能源局當時批復第一個國家級大型的化學儲能電站示范項目。這個電站最核心的功能之一,就是可以接納更大比例的可再生能源發電的入網,具有很重要的戰略意義。

專家介紹,目前全球能源發展,正處于從高碳到低碳再到無碳的關鍵過渡期,實現“碳達峰、碳中和”的目標,尤其需要全新的發電方式。

在我國,以風能、太陽能為代表的新能源儲量豐富,然而有風則動無風則止的風能,以及晝夜交替發電隨起隨停的太陽能,其發電具有間歇性和波動性,大規模接入電網后,要求電力系統必須具備特定的響應能力,才能保證可再生能源供電甚至整個電網的安全性。

處在從新能源發電到用電的中間關鍵環節,以全釩液流電池為代表的儲能技術,成為目前世界上最成熟、最流行的一個選擇。

中科院大連化物所研究員 李先鋒:我們對整個國家能源結構的轉型,到2030年、2060年將有大比例清潔能源發電,特別是可再生發電并網,對于解決這些不連續、不穩定的電力入網,具有至關重要的作用,也是我們國家非常重大的戰略需求。

《“十四五”能源領域科技創新規劃》首次由國家能源局與科技部共同編制,科技創新在國家能源格局實現根本性改變中,被提到全新的高度。

圍繞能源清潔高效利用,中科院潔凈能源先導專項集合了20多家能源領域研究所及大學優勢研究力量,已突破55項關鍵技術,29套工業示范裝置開工建設,為構建我國清潔低碳、安全高效的能源體系、實現“雙碳”目標提供了強有力的技術支撐。

邁上新征程 聽聽他們的新愿望

中科院大連化物所研究員 李先鋒:在新的一年里,希望我們團隊繼續深耕儲能技術領域,實現技術的更新換代和持續進步,持續推動百兆瓦級的項目的商業化示范和應用推廣,推動液流電池的大規模產業化和可持續發展。

原文始發于微信公眾號(艾邦儲能與充電):央視報道 | 全釩液流電池研發提速,同樣體積功率可提高一倍