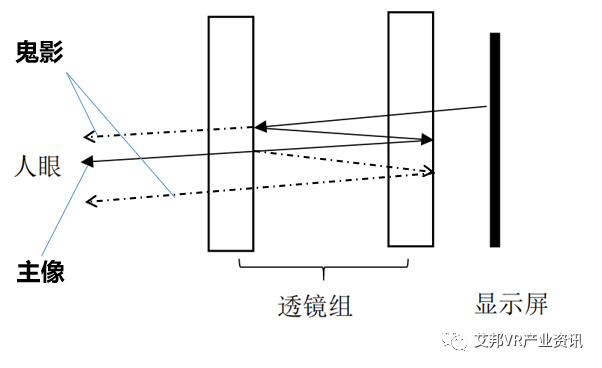

一、鬼影、眩光的定義

在成像光學系統中,物體發出的主要光線遵循幾何光學規律,在像面或者指定面形成相應的像,被稱為主像,但并非所有的光線都能如此理想,與主像相對的,系統中往往還存在非理想因素帶來的雜散光。這些雜散光往往由透鏡界面多次反射、透鏡缺陷散射、物理結構散射等造成。實際應用場景中,這些雜散光往往會在畫面中的某個位置形成“像”,被稱為“鬼像”(ghost),照相機行業中,有時也將逆光拍攝時由強光帶來的鬼影稱為“眩光”(Flare)。

鬼影會降低畫面對比度,極大地影響用戶體驗

不論是鬼影還是眩光,這些雜散光帶來的直接影響是圖像質量的降低,主要是對比度以及MTF等。

二、超薄VR方案中的鬼影

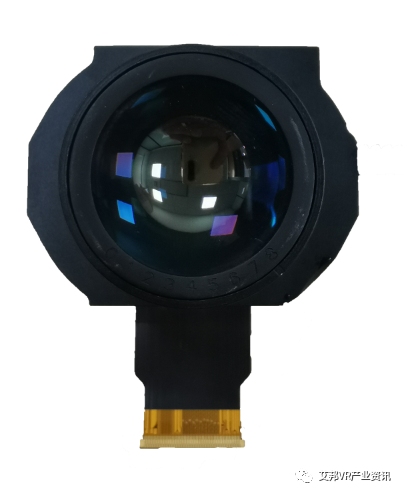

超薄VR方案也被形象得稱為Pancake,這是一種正在受到越來越多關注的新型光學方案,其主要思路在于通過反射元件進行光路折疊,從而壓縮光學模組厚度,使得整機更加輕薄。

最初的Pancake方案于上世紀60~70年代被提出,它通過兩個半透半反鏡來實現折疊,經過一次“折返”,系統的光效迅速下降到了(1/2)4即1/16,而更為棘手的是其對比度非常低,因為兩個強反射面的存在,其鬼影問題遠比經過增透處理的常規透鏡嚴重,因而一直沒有得到應用。

直到上世紀90年代,通過將偏振引入光路,并且利用PBS具有透射P反射S的效果,搭配偏振轉換元件,使系統理論效率提升到(1/2)2即1/4,同時也顯著改善了圖像對比度,成為非常有希望的下一代光學方案。

即便改善了光效,Pancake方案面臨的鬼影問題,仍然較常規非球面/菲涅爾方案更為嚴重。Pancake的諸多鬼影,其來源各不相同,這些重影在畫面中的表現也不一而足,有的能夠清晰成像,有的則以光斑的形態存在。

比如下圖是用相機在高曝光下拍攝的一個Pancake的圖像,當鏡頭在eyebox中正對模組進行拍攝時,主像上漂浮一層“光暈”,幾乎充滿整個視場(下圖),而主像(圖中的白色方塊)的附近還有其它一些鬼影的存在,這些鬼影的存在,嚴重影響了用戶對于圖像對比度的感知。

三、Pancake鬼影的測量

鬼影的測量,主要采用其相對主像的強度,比如照相物鏡,即測量CMOS接收到的鬼影與主像的比值,但是對于VR/AR用鏡頭,其主像為虛像,因此需要采用一類似人眼的鏡頭,在指定位置處拍攝(通常為eyebox),捕獲圖片,以此模擬人眼看到的效果。Pancake鬼影的測量即基于此,基本的步驟如下:

1. 固定測試相機,使得鏡頭入瞳位于Eyebox處,拍攝特定測試圖(見下);

2. 校正Gamma,將強度還原到線性空間中,分別記錄不同視場的黑塊/白塊的平均亮度;

3.?計算不同視場的鬼影度以及整體視場的平均值

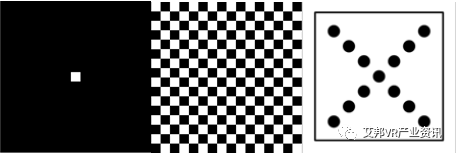

測試卡的選擇

測試卡的選擇,一方面參照鬼影衡量的行業標準和經驗,另一方面參照VR的使用場景,最終我們選用如下三張測試卡:

第一張測試卡主要用來測試黑色背景下鬼影的強度,主要表現為“暈”;

第二張測試卡主要用來衡量整個畫面的對比度分布;

第三章測試卡主要用來衡量畫面中存在的眩光,屬于ISO推薦的測試卡。

四、鬼影度性能對比衡量

下表是惠牛已經量產的方案與市場主要方案的性能對比:

|

Pancake VR模組 |

惠 牛 |

某知名品牌 |

|

鬼影度:暈 |

0.36% |

0.69% |

|

顏色比:暈 |

0.7:1:1.3 |

0.6:1:2.4 |

|

鬼影度:整體(Flare) |

7.1% |

11.16% |

|

顏色比:整體Flare |

0.9:1:1.2 |

0.9:1:1.3 |

|

鬼影度:整體(棋盤格) |

5.33% |

6.54% |

從體驗上來看,鬼影度越低,偏色越不明顯,用戶的主觀感受越好。惠牛的模組在各種典型場景下的鬼影度比行業主流產品平均低30%,同時偏色現象得到明顯改善,因此具有更強的競爭力。

測試圖卡實拍效果對比(Flare):

某知名品牌VR模組實拍

惠牛VR模組實拍

文章來源:惠牛科技

原文始發于微信公眾號(艾邦VR產業資訊):超薄VR方案中的鬼影